Категория Л-П

Нюма Патлажан

09.01.2019  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

Скульптурный автопортрет Нюмы Патлажана (1920)

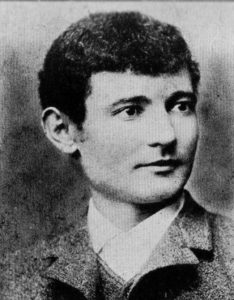

ПАТЛАЖАН, НЮМА

6 января 1889, Кишинёв — 1961, Антиб, Франция

Cкульптор.

Нюма Патлажан родился в Кишинёве в 1888 году. Учился в городской рисовальной школе по классу ваяния у В. Ф. Окушко (вместе с Александром Плэмэдялэ). Отец будущего скульптора — Герш Дувидович Патлажан (1859—1933), торговец цементом — пострадал и ослеп во время еврейского погрома в октябре 1905 года, после чего Н. Патлажану пришлось оставить занятия. В 1910-е годы занимался книжной иллюстрацией и сотрудничал с кишинёвским детским издательством «Фар ундзере киндер» (идиш: для наших детей), которым руководил Нохем Штиф. В 1912 году создал бюст Шолом-Алейхема.

Учился в мастерской Аристида Майоля в Париже. Персональные выставки прошли в Париже в 1920 году и в Нью-Йорке в 1929 году (индивидуально — с 9 марта в галерее Bourgeois, до 5 декабря в Sterner’s Galleries, с Георгом Колбе 19 декабря 1929 — 20 января 1930). Среди прочего представил бюсты А. Ф. Керенского, П. Н. Милюкова, О. Уайлда, композиторов Г. Малера и Реджинальда де Ковена. В 1924 году выполнил скульптурное надгробие диалектолога, аббата Жана-Пьера Руссело на кладбище Пер-Лашез.

В 1939 году держал экзамен в одной из парижских масонских лож. Был президентом Секции эстетики Общества изучения человеческих форм. С началом Второй мировой войны уехал с женой в США, к концу жизни вернулся во Францию.

Семья

- Жена (с 1919 года) — художник и скульптор Ингрид Патлажан (фр. Ingrid Märta Sofia Patlagean, урождённая Ардаль — швед. Ingrid Ardahl, 1890—1980), участвовала в совместных выставках с мужем.

- Братья — художники Александр Патлажан и Габриэль Патлажан (Спат, фр. Gabriel Spat; 1890—1967), автор альбома «Vedettes mondiales de l’écran» (1923).

Related Posts

Зигмунд Могулеско

17.12.2018  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

МОГУЛЕСКО ЗИГМУНД

(наст. Зейлик Могилевский)

16 декабря 1858, Калараш, Оргеевский у.— 4 февраля 1914, Нью-Йорк, США

Актёр-комик, артист оперетты, режиссёр, антрепренёр, композитор; один из зачинателей еврейского театра и один из самых знаменитых актёров за всю его историю. Известен также как основатель еврейской эстрадной музыки и первый профессиональный еврейский актёр Америки. Играл на идише.

Зигмунд Могулеско родился под именем Зейлик Могилевский в бессарабском местечке Калараш Оргеевского уезда (теперь районный центр Каларашского района Республики Молдова) в 1858 году. Его отец умер когда мальчику было девять лет и мать вторично вышла замуж за кантора. Зейлика же отдали на обучение к другому местному каларашскому кантору Йосефу (Йосл) Геллеру, в хоре которого он служил певчим на протяжении последующих трёх лет на полном содержании. Условия контракта предусматривали 5 рублей за первый год, 10 рублей за второй и 15 рублей за третий год обучения.

Музыкальные способности мальчика быстро привлекли к нему внимание, он настолько быстро освоил нотную грамоту, что в хоре получил прозвище «Зэйликл дэр нотнфрэсэр» (Зейлик — поедатель нот). Когда ему не было ещё и тринадцати лет, его заметил знаменитый кишинёвский кантор Нисн Белцер (Спивак, 1824—1906), Зейлик переехал в Кишинёв и поступил к нему певчим. К этому времени он остался без матери. Теперь его годовой заработок составлял 60 рублей (плюс 12 % от доходов хора) при типичном заработке синагогального певчего в 18 рублей в год.

Через некоторое время набиравшего известность певчего пригласил к себе кантор бухарестской Большой хоральной синагоги Купер, где он выступал уже солистом. Одновременно Могилевский начал брать уроки в бухарестской консерватории, а в 1874 году был ангажирован гастролировавшей в Бухаресте французской опереточной труппой, которая сделала несколько постановок на румынском языке. В труппе он познакомился со своими погодками, будущими актёрами Лазарем Цукерманом (1850—1922), Симхой Дынманом и Мозесом Вальдом, с которыми организовал собственный хор, гастролировавший по городам Румынии под названием «Corul Izraelit» (Еврейский хор). Вместе с хором подрабатывал на свадьбах и других торжествах, некоторое время выступая даже в православной церкви.

Когда его голос начал меняться, Могилевский бросил музыку и два года работал ткачом. К 18 годам вернулся к кантору Куперу хормейстером и постепенно приобрёл известность своей небывалой способностью к имитации — голосом и пантомимой. Вместе с актёром Абой Шейнгольдом выступал на свадьбах в составе музыкального квартета. Весной 1877 года в Бухаресте гастролировала труппа основоположника современного еврейского театра Аврума Гольдфадена, организованная им за год до того в Яссах. Могилевский успешно прошёл прослушивание, настолько обратив на себя внимание Гольдфадена, что тот, основываясь на исполненной Могилевским сценке «Маменькин сынок», написал специально для молодого актёра впоследствии необычайно знаменитую оперетту «Шмендрик» (от героя которой это слово и стало вскоре нарицательным). Эта первая же роль Могилевского превратила его в центральную фигуру современного еврейского театра и по существу считается первой значительной ролью в его истории. Помимо «Шмендрика, или комической свадьбы» (Шмендрик, одэр ди комише хасэнэ, 1877), он был занят и в других водевилях Гольдфадена, среди них «Бабушка с внучкой» (Ди бобэ митн эйникл, роль внучки Удэлэ), «Интрига, или сплетница Двося» (Интригэ, одэр Двосе ди плётке-махерн, роль Двоси), уже тогда проявляя особенный интерес к комическим женским ролям. С труппой Гольдфадена он гастролировал в Галаце, играл на сцене Летнего театра в парке на Большой улице в Яссах, в знаменитой «Жигнице» (на улице Негру-Водэ) и в театре на Каля Вэкэрешть в еврейском квартале Бухареста, — центральных подмостках еврейского театра Румынии вплоть до Второй мировой войны[9]. Первую трагическую роль молодой артист сыграл в пьесе «Необитаемый остров» Августа фон Коцебу, где его партнёром по сцене был Исрул (Срулик) Гроднер (1848—1887).

Какое-то время Могилевский гастролировал с труппой Аврума Фишзона (Аврум-Олтер Фишзон, 1860—1922) в Румынии, пока Гроднер не организовал собственную труппу, в которую пригласил и Могилевского. Помимо Гроднера и Могилевского, в труппе играли Анетта Гроднер, Дувид Блюменталь, Яков (Янкл) Спиваковский (1852—1914) и другие известные актёры того времени. В 1879 году Могилевский поступил в труппу Н. Шайкевича (Шомера) в Кишинёве и уже здесь в афишах впервые появился актёрский псевдоним Зейлик Могулеско. А ещё через год, 27 марта 1880 года на сцене Мариинского театра в Одессе начались гастроли «труппы Зейлика Могулеско из Бухареста», которая в различных своих инкарнациях доминировала на одесской сцене на протяжении последующих трёх лет.

Могулеско выступал как в роли режиссёра-постановщика, так и ведущего актёра труппы. Труппа провела в Одессе весь театральный сезон 1880—1881 года, репертуар в основном составляли пьесы ясского драматурга Иосефа Латайнера «Одержимый бесом» (Дэр дыбэк, с которой театр дебютировал 27 марта), «Анчл-шистер» (Сапожник Аншл, адаптация оперетты Франца фон Зуппе «Проказы студентов»), «Ентэ Пипернутэр», «Польский богомолец», «Два Шмил-Шмелки» (Ди цвэй Шмил-Шмелкес), «Любовь Иерусалима» и другие. Выступал Могулеско и как куплетист.

Вслед за Одессой последовали длительные гастроли в Кишинёве, Николаеве и Полтаве. В конце октября того же 1881 года Могулеско вернулся в Одессу уже в составе «труппы Осипа Лернера», которая на поверку оказалась всё тем же исходным «товариществом еврейских артистов Зейлика Могулеско». Следующие два сезона (1881—1882 и 1882—1883 годов) труппа О. Лернера целиком провела в Одессе, в ней появились несколько новых актёров, среди них Хаим Тайх, Аба Шейнгольд, Мойше Зильберман и один из постоянных в будущем напарников Могулеско тоже бессарабец Мойше Финкель с женой актрисой Анеттой Шварц (Финкель). Хором поначалу управлял местный кантор Гиршнфельд (дед Исаака Дунаевского), который ранее работал у Гольдфадена. За годы в Одессе Могулеско приобрёл широкую популярность, в том числе и среди не владеющей еврейским языком публики, как мим, артист музыкальной комедии и оперетты; особенно удавались ему роли старух и женские роли вообще (кухарка Песя в «Ростовщике» Шайкевича, бобэ Яхнэ — баба Яга в «Колдунье» Гольдфадена, бобэ Ховэ — баба Ева в «Одержимом бесом» Латайнера, среди прочих).

Начав сезон 1881—1882 года в Мариинском театре — второй по величине театральной площадке города, труппа Лернера вскоре перебралась на сцену Театра ремесленников и промышленников, а «постный сезон» провела на сцене Большого театра Фаркатти. Репертуар этих лет составили всё тот же «Шмендрик» Гольдфадена и его же оперетты «Тодрес, дуй!», «Бранделе-козак» (Браночка-огонь), «Колдунья» (Ди кишефмахерн), «Суламифь» (Шуламис), «Немая невеста» (Ди штимэ калэ), «Фанатик» — вскоре превратившийся в знаменитые «Два Куни-Лемла» (Ди цвэй Куне-Лэмл(эх) — два простофили), «Подрядчик, или память Плевны» (Дэр подрячик, одэр дэр ундэнк фин Плевнэ), «Бар-Кохба, или последний час Сиона» (Могулеско в роли Папуса), а также «Ростовщик», «Каторжник» («Волк в овечьей шкуре») и «Еврейский пан» Н. М. Шайкевича (Шомера), «Раши» (Раше), «Приёмыш» и «Менахем, сын Израиля» (Менахем бен Исруэл) одесского драматурга Ш. И. Каценеленбогена (в адаптации Лернера), пьеса Осипа Лернера (1847—1907) «Клад», «Серкэлэ, или фальшивая тризна» Шлоймэ Эттингера (1800—1856) в адаптации Лернера, «Ревизор» Гоголя в адаптированном переводе Шайкевича (Могулеско в роли Хлестакова), и наконец пьеса самого Могулеско «Фальшивое чудо».

Сезон 1882—1883 года труппа вновь играла на сцене Мариинского театра и Большого театра Фаркатти (с кишинёвскими гастролями в феврале), с апреля 1883 года опять афишируемая как «труппа еврейских артистов под режиссёрством З. Могулеско». Летом того же года труппа уехала в Кишинёв, где её и застал запрет наложенный на «еврейский театр на жаргоне» в России указом товарища (заместителя) министра внутренних дел генерал-лейтенанта Оржевского от 14 сентября 1883 года. Внятные причины запрета изложены не были, но просуществовал он с небольшим перерывом вплоть до Февральской революции 1917 года.

С запретом еврейского театра в России, большинство еврейских актёров перебрались в Румынию, где к тому времени имелась довольно многочисленная, говорящая на идише публика[11]. Здесь Могулеско (вместе с компаньоном — артистом Мойше Финкелем) вновь организовал свою труппу на основе прибывших вместе с ним из Кишинёва начинающих актёров Дувида Кесслера, Зейлика Файнмана и совсем молодого Леона Бланка. Бухарестский театр Могулеско в «Жигнице» (со своим оркестром) превратил район в центр еврейской культурной жизни города. Большую часть репертуара составили водевили и оперетты; отдельные постановки осуществлялись и на румынском языке. В период разногласий со своим компаньоном Финкелем, Могулеско покинул труппу и провёл одно лето выступая с эстрадными куплетами в летнем кабарэ вместе с наспех сформированным дя этой цели квартетом. «Труппа Могулеско», без его участия, однако такого успеха уже не имела и вскоре они с Финкелем объединились вновь.

В 1886 году Могулеско посетил Нью-Йорк, где — как выяснилось — об ту пору ещё не было собственного еврейского театра, но была уже готовая к нему публика из числа недавних иммигрантов. Могулеско вернулся в Бухарест и меньше чем через год вновь появился в Нью-Йорке вместе с костяком бессарабцев — Файнманом (теперь Зигмундом Файнманом), Финкелем, Кесслером и Бланком. Здесь они тотчас воссоздали труппу Могулеско (теперь Зигмунда Могулеско) — первую профессиональную еврейскую труппу в Америке — и вскоре приобрели такую же популярность, какая сопутствовала им в Бухаресте.

Поначалу труппа Могулеско базировалась в Union Theater на нижнем Истсайде Манхэттена и к ней присоединился знаменитый в будущем, а тогда только приехавший из Лондона трагик, основатель театральной династии Яков Адлер (1855—1926). К 1889 году Могулеско основал там же, на нижнем Истсайде «Румынский Оперный Театр» (Roumanian Opera House), в основном ориентированный на музыкальную комедию и мелодраму. Вместе с тем, помимо оперетт Файнмана (таких как «Ханэлэ ди финишерн» — Ханочка-отделочница, или в русском переводе «Анна-Белошвейка», с Могулеско, Файнманом, Бертой Калиш и Дувидом Кесслером, 1899), Могулеско ставил и специально написанные для его театра музыкальные драмы И. Латайнера, как например четырёхактную историческую оперу «Юдифь и Олоферн» (Йеhудэс ун Олофернус), дебютировавшую 29 сентября 1890 года, и «Скрипку Давида» (Дувидс фидл, 1897), Залмена Либина (Исроэл Залмэн Гурвиц, 1872—1955; комедия «Лат-лат»), «профессора Гурвица» (Мойше-Ицхок hаЛейви Гурвиц, 1844—1910) — «Тиса-Эслар, или заклятье» (Тиса-Эслар, одэр фаршвэлунг о кровавом навете 1882 года в венгерском селе Тисаэслар, теперь медье Сабольч-Сатмар-Берег), а также Нохым-Меер Шайкевича (Шомера, 1849—1905) — например «Амман-второй, или комический властелин» (hомэн дэр цвэйтэр, одэр дэр комишер hэршер, 1896), для которых сам сочинял музыку. Под влиянием Могулеско и Адлера занялся драматургией и Яков Гордин (1853—1909). Могулеско сыграл в поставленных Кесслером в театре Thalia пьесах Гордина «Сафо» (1899, с Бертой Калиш, Диной Файнман и Кесслером) и «Неизвестный» (Дэр умбакантэр, с Леоном Бланком и Кени Липцин, 1905).

В последующие годы он также написал музыку к пьесам Гольдфадена «Бен-Ами, или сын моего народа» (Бен-Ами, одэр зун фун майн фолк, 1907), Латайнера «Еврейское сердце» (Дос идише hарц, 1908), Аншл Шора «Первая любовь» (Ди эрштэ либэ, 1909), поставленным в театре Thalia. Ряд песен и композиций, первоначально написанных для этих постановок, вскоре приобрели собственную жизнь, положив начало современной еврейской эстраде. Только с 1895 года на них стало распространяться авторское право (копирайт), тогда как многие сочинённые ранее песни распространялись свободно и превратились в народные ещё при жизни автора. Самой известной из сочинённых им песен стала «Хусн-калэ, мазлтов!» (Поздравляем молодожёнов) из оперетты «Цветок» (Блимэлэ), широко исполняемая по сей день. Могулеско и сам зачастую выступал с бенефисами и программами еврейских песен собственного сочинения на подмостках различных еврейских театров, быстро застроивших Вторую авеню.

В середине 1890-х годов Файнман с Кесслером отделились и создали собственную труппу Thalia Theatre, Мойше Финкель основал National Theater, специально для которого привёз в Нью-Йорк знаменитого впоследствии Бориса Томашевского. В 1898 году Могулеско выступал в созданном Финкелем еврейском театре на Арч стрит в Филадельфии (The Arch Street Theater). Файнман однако продолжал писать как для собственной труппы, так и для Румынского оперного театра, где иногда играл вместе со своей женой актрисой Диной (Дайнэ) Файнман. После отделения, а затем и отъезда Файнманов в Лондон в 1906 году, Могулеско вынужденно начал писать оперетты для своей труппы сам. Так появились «Киндэр, киндэр» (Дети, дети, 1903), «Дос пэкэлэ» (Баул, 1904), «Ди шейнэ Мирьом» (Красавица Мария, 1906), «Блимэлэ» (Блюмочка, или цветок, 1909), «Хусн-калэ» (Молодожёны, 1909).

После продолжительных гастролей в Лондоне и Галиции, в июне 1906 года Могулеско с триумфом вернулся в Бухарест с новыми постановками пьес Шомера (Шайкевича) «Эмигрантн» (Эмигранты), Якова Гордина «Дэр умбакантэр» (Неизвестный), Корнблата «Екл-балтаксэ» (Фининспектор Екл) и «Дос гройсэ глик» (Большое счастье), Эрнеста Йоселовича «Голем». После многолетнего перерыва труппа вновь расположилась в «Жигнице», теперь именуемой «Театр Лейблиха».

По возвращении в Нью-Йорк в 1908 году был режиссёром и играл в Thalia Theatre Кесслера («Еврейское сердце» — Дос идише hарц Латайнера с музыкой Могулеско, дебют — 9 октября 1909 года), в следующем году — в Национальном театре (National Theater, теперь — после трагической смерти Мойше Финкеля — под руководством уже знаменитого Бориса Томашевского, 1858—1939). Сыграл роль Тойвэ Авьойни — верного товарища еврейского эпикурейца I столетия н. э. Элише бен Абуйя в одноимённой пьесе Якова Гордина «Элиша, сын Абуйи», возрождённой Яковом Адлером в 1911 году. В эти годы Могулеско страдал раком горла и играть, а особенно петь, ему становилось всё труднее.

Могулеско умер в Нью-Йорке в 1914 году. Некролог, опубликованный в газете Нью-Йорк Таймс заканчивался словами: «Никогда ещё не приходилось видеть среди англоязычной публики столько сожаления о смерти еврейского актёра, целиком посвятившего жизнь своей профессии».

Сын З. Могулеско и актрисы Амалии Финкельштейн — Джулиус Могулеско (1883—1927) — тоже стал актёром еврейского театра, а впоследствии врачом-фтизиатром, биохимиком и бактериологом (после 1920 года под именем Julius L. Mortimer) в Денвере и Нью-Йорке. Дочери Могулеско — Бесси (Bessie Mogulesko, 1885—1968) и Элизабет (Лиза, Elizabeth Mogulesko, 1879—?) также выступали в театре. Сын последней — инженер-изобретатель и химик Карл Фичандлер (Carl Fichandler), автор «The Dictionary of Science» (с Sol Holt, издательство MacFadden-Bartell, 1964).

Зигмунд Могулеско послужил прототипом образа актёра Лео Рафалеско (Лейбла, сына голенештского богача Бени Рафаловича) в самом известном романе Шолом-Алейхема «Блуждающие звёзды», написанном ещё при жизни артиста. Действие романа соответственно тоже начинается в Бессарабии (местечко Голенешты — теперь Олонешты) и оканчивается в Нью-Йоркe, охватывая всю театральную географию между ними. Упоминаются в романе и реальные пьесы из репертуара Могулеско, напр. «Брандэлэ-Козак», «Шмендрик», «Два Куни-Лемла», «Бар-Кохба» А. Гольдфадена, «Скрипка Давида» Латайнера, «Уриэль Акоста» К. Гуцкова (в переводе Осипа Лернера) и другие. По роману в 1991 году был поставлен одноимённый художественный фильм совместного российско-украинского производства (роль Рафалеско сыграл Валерий Смецкой). В более ранней картине, как и в использованном сценарии Исаака Бабеля (журнал «Кино-печать», Москва, 1926), основанного на образе Зигмунда Могулеско персонажа зовут Лёва Раткович.

Related Posts

Хая Лившиц

14.12.2018  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

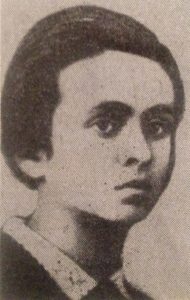

ЛИВШИЦ

ХАЯ НАХМАНОВНА

(партийные псевдонимы Женя, Маленькая, Maria Pavel)

14 декабря 1903, Кишинёв — 17 августа 1929, Клуж, Румыния

Участница подпольного коммунистического движения в Бессарабии.

Хая Лившиц родилась в Кишинёве, где закончила 2-е еврейское женское профессиональное училище. В 1918 году начала участвовать в молодёжном революционном движении, в 1924—1925 годах была секретарём Кишинёвского подпольного горкома комсомола, в 1925 году — член Кишинёвского комитета коммунистической партии Румынии. Вместе с другими подпольщиками участвовала в создании типографии, писала тексты листовок, редактировала статьи для журналов «Коммунист» и «Комсомолец». В 1926—1928 годах — первый секретарь ЦК комсомола Румынии.

В 1929 году имя бессарабской подпольщицы стало известно всей Европе. Привлеченная к суду властями королевской Румынии, она на так называемом «процессе 114-ти» в Клуже разоблачила антинародную политику правящих классов. Приговоренная к восьми годам лишения свободы, X. Лившиц вместе с группой коммунистов объявила в тюрьме голодовку, требуя применения закона об амнистии для политических заключенных. Под давлением общественности X. Лившиц и ее товарищи были освобождены. Но здоровье мужественной революционерки было надорвано. В ночь на 17 августа 1929 года она умерла от истощения.

ПАМЯТЬ:

- Имя Хаи Лившиц до 1991 года носила одна из кишинёвских улиц в районе Рышкановка (теперь улица Андрея Доги). Улица Г. Домиде в Бухаресте также до 1989 года носила имя Хаи Лившиц (str. Haia Lifschitz).

- Хае Лившиц посвящена «Поэма о Хае Лившиц» молдавского поэта Ливиу Деляну, положенная на музыку композитором Соломоном Лобелем в 1965 году для смешанного хора без сопровождения и солиста.

- Пьесу «Хая Лившиц» (первоначально сценарий) написал молдавский драматург и сценарист Георге Маларчук (1934-1992). Под названием «Ероика» пьеса была поставлена народным артистом МССР Виктором Герлаком на сцене Молдавского музыкально-драматического театра им. А. С. Пушкина к 40-летию создания Молдавской АССР и Коммунистической партии Молдавии в 1964 году (музыка П. Б. Ривилиса).

- Памятник Хае Лившиц установлен на еврейском кладбище в городе Бендеры.

- Я. М. Копанский написал книгу «Жизнь как факел. Хая Лившиц». Кишинёв, 1967.

Related Posts

Давид Палатник

02.11.2018  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

ПАЛАТНИК

ДАВИД ИЗРАИЛЕВИЧ

1 ноября 1913, Балта, Российская имп. — 1998, Кишинёв

Архитектор, заслуженный архитектор Молдавской ССР (1985)

Родился в семье каменщика в Балте (с 1924 года столице Молдавской АССР). После окончания Одесского строительного техникума в 1932 году, был принят проектировщиком в тираспольский «Молдавпроект», затем продолжил образование в Одесском инженерно-строительном институте (окончил в 1939 году).

С 1940 года работал в Кишинёве. В звании майора дорожной службы занимался проектированием станционных зданий в строительном бюро «Дорпроект» Одесско-Кишинёвской железной дороги. С 1955 по 1993 год работал в проектном институте «Молдгипрострой», где был начальником архитектурно-строительного отдела № 2.

Будучи студентом Одесского инженерно-строительного института Давид Палатник под руководством своего преподавателя доцента Г. М. Готгельфа разработал проект здания Тираспольского городского театра (Государственного драматического театра им. А. М. Горького) и застройки Театральной площади (1936), а в 1960—1963 годах (совместно с И. Л. Шмуруном, 1912—1985) их реконструкции.

В Кишинёве проектами Давида Палатника являются следующие архитектурные сооружения:

- Ансамбль привокзальной площади (1950);

- Проекты каскадной и гранитной лестниц в парке вокруг Комсомольского озера (совместно с Р. Е. Курцем);

- Здание железнодорожной больницы на улице Фрунзе (ныне — ул. Колумна, 1954);

- 17-я железнодорожная школа (ныне — лицей «Минерва»);

- Дом Союза писателей Молдавии на Киевской улице (ныне — ул. 31 августа 1989 года, 1975);

- Дворец культуры профсоюзов на Рышкановке (1971);

- Республиканский центр охраны здоровья матери и ребёнка на улице Кодицы (ныне — ул. Буребиста, 1986);

- Комплексы жилых домов на улице Тимошенко (ныне — ул. Дечебал);

- 16-этажный комплекс из трёх общежитий на улице Куйбышева (ныне — ул. Каля Ешилор).

Давид Палатник спроектировал ряд школьных зданий, дошкольных учреждений и родильных домов города с использованием мотивов молдавской народной архитектуры и местных стройматериалов: котельца, декоративного кирпича, косоуцкого и бутового камня; проект детсада на 320 мест со скатной черепичной крышей и элементами национальной архитектуры получил серебряную медаль на ВДНХ СССР.

Автор проекта Дворца культуры в Бельцах (1969), реконструкции ограды кишинёвского парка имени А. С. Пушкина, нереализованного проекта детской железной дороги вокруг строящегося Комсомольского озера (1952). Во время сноса исторического еврейского кладбища в Кишинёве, на месте которого в 1959 году был разбит парк культуры и отдыха имени В. Куйбышева, участвовал в проекте съёмки надгробных камней.

Выставка, посвящённая столетию со дня рождения Давида Палатника прошла в Национальном музее археологии и истории Молдовы в феврале 2014 года.

Related Posts

Лев Ларский

29.10.2018  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

ЛАРСКИЙ

ЛЕВ СОЛОМОНОВИЧ

Наст. фам. Лейбович

18 октября 1883, Кишинёв — 1950, Москва

Писатель, журналист.

Лев Соломонович (Лейб Залманович) Лейбович родился в семье переплётчика Золмена-Иосефа и Сары Иосифовны Лейбовичей. Получил традиционное еврейское религиозное образование, затем окончил гимназию в Кишинёве и выучился на фармацевта, что позволило ему покинуть черту оседлости. В 1900—1908 годах примкнул к эсерам, участвовал в подпольной работе, был арестован, после освобождения эмигрировал во Францию, жил также в Бельгии и Швейцарии. Дебютировал рассказом в 1906 году, в 1909—1914 годах печатался в кишинёвских и киевских газетах.

В 1913 году вернулся в Россию, зарабатывал на жизнь журналистской работой, служил в Земском союзе в Москве. В 1914 году был мобилизован в армию, на фронте до 1917 года. После демобилизации поселился в Москве, где в 1918—1919 годах сотрудничал в эсеровской газете «Труд» и тогда же взял литературный псевдоним «Л. Ларский»; работал в статистическом отделе Наркомздрава (1917—1920). В 1920-е годы советской критикой был отнесён к так называемым «попутчикам», работал в издательстве «Сахаротрест». Член Союза писателей СССР с 1934 года.

Л. Ларский — автор книг «Женщина на перепутье: записки женского врача» (1928), изданного Евдоксией Никитиной в «Субботниках» сборника рассказов «Поединок» (1931), выдержавшей три издания автобиографической повести «Записки Самуэля Берга. Жизнь еврея» (1929, 1930, 1931) с предисловием Ю. Ларина (впоследствии изъята из библиотечных фондов), опубликованных отдельными изданиями рассказов «История одного приказа» (1928) и «Исповедь в больнице» (1930). В августе 1932 года А. М. Горький высказался против публикации Гослитиздатом романа Л. Ларского «Прошу слова», назвав его «политически мутной книгой» (рукопись романа была уничтожена автором 10 лет спустя).

С 1934 года Л. Ларский работал ответственным секретарём в редакции журнала «Боец-охотник» и, главным образом, публиковал охотничьи рассказы и публицистику. С 1938 года — также сотрудник редакционно-издательского отдела Центрального совета Всеармейского военно-охотничьего общества. С началом Великой Отечественной войны — в эвакуации в Самарканде, сотрудничал в местных газетах. По возвращении в Москву в 1943 году занимался журналистской работой в Наркомземе СССР.

Выступил составителем и редактором первого выпуска альманаха «Охотничьи просторы». Опубликовал цикл «Рассказы старого егеря», документальную повесть «Быль о Ферапонте Головатом и его самолетах» (1950), подготовил книгу очерков «Речники Верхней Волги в годы Великой Отечественной войны» (1948). С 1948 года страдал неизлечимой болезнью, от которой и умер в декабре 1950 года в Москве.

Семья:

- Жена — врач Татьяна Николаевна Лейбович, сотрудница Наркомздрава РСФСР.

- Дочь — Сарра Львовна Лейбович (1914, Москва — 1998, там же), литературовед, кандидат филологических наук (1943), в 1957—1973 годах была редактором издательства «Художественная литература». Составитель и автор комментариев к книгам «Дневник. Избранные страницы» братьев Э. и Ж. Гонкуров (1964), избранных высказываний Г. Флобера «О литературе, искусстве, писательском труде» в 2-х томах (1984) и других.

Книги:

- БИРЖИ ТРУДА (под собственной фамилией Л. С. Лейбович). М.: Типография Московского издательства «Земля и воля», 1917.

- ЖЕНЩИНА НА ПЕРЕПУТЬЕ: записки женского врача. Рига: Orient, 1928.

- ЗАПИСКИ САМУЭЛЯ БЕРГА. Жизнь еврея. — М.: Федерация, 1929, 1930 и 1931.

- ПОЕДИНОК: Рассказы. — Ленинград: Субботники, 1931.

- ОХОТНИЧЬИ ПРОСТОРЫ: сборник очерков об охоте и наблюдениях на охоте. Составитель Л. С. Ларский. М.: Физкультура и спорт, 1950.