Категория Л-П

Рахмил Портной

15.01.2018  Л-П

Л-П

П О Р Т Н О Й

РАХМИЛ МАРКОВИЧ

11 января 1908, с. Варзарешты, Кишинёвский у., Бессарабская губерния — 18 декабря 1965, Кишинёв

Драматург, литературовед, педагог, филолог и литературный критик.

После окончания Черновицкого университета работал учителем в школе. В 1945 году поселился в Кишинёве и начал работать в журнале «Октомбрие» (Октябрь).

Дебютировал одноактными пьесами «Дупэ статут» (По уставу) и «Фата ку зестре» (Девушка с приданым) в 1951 году. За ними последовали многоактные пьесы «Кынтекул Лэпушницей» (Песня Лэпушнясы, 1952), «Пэсэруйчь незбурэтоаре» (Нелетающие птички, 1957) и другие, которые ставились молдавскими театрами республики. Литературно-критические статьи Портного, посвящённые современной и классической молдавской литературе публиковались в различных периодических изданиях; отдельными книгами вышли «Ион Крянгэ» (на молд. яз. — 1955, на русск. яз. — 1957), «Андрей Лупан» (на молд. яз. — 1958, на русск. яз. — 1959), «Анализ и оценки» (Анализе ши апречиерь, 1959), «Критические отклики» (Екоурь критиче, 1963), «Критические статьи» (Артиколе критиче, 1966).

Р. М. Портной перевёл на молдавский язык пьесы «Егор Булычёв и другие» Максима Горького, «Вишнёвый сад» А. П. Чехова (1954), «Гроза» А. Н. Островского, «Мещанин во дворянстве» Мольера, а также опубликованные отдельными книгами «Повести» (1949) и «Севастопольские рассказы» (1952) Л. Н. Толстого, «Дубровский» А. С. Пушкина (с З. С. Сэпунару, 1951 и 1961), «Тихий Дон» М. А. Шолохова (1955, с А. А. Козмеску).

Р. Портной является автором учебников и хрестоматий по молдавской литературе для 9 и 10 классов средней школы, один из авторов энциклопедического издания «Молдавская советская литература» (1958) и «Очерка истории молдавской советской литературы» (1963).

Related Posts

Моисей Маранс

20.10.2017  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

МАРАНС МОИСЕЙ

11 октября 1902, Кишинёв — 1977, Нью-Йорк

Скульптор.

Моисей Маранц (впоследствии использовал артистический псевдоним Маранс) родился в 1902 году в Кишинёве. В 1924 году перебрался в США, где обучался в нью-йоркском институте Купер Юнион, Национальной академии дизайна, Пенсильванской академии изящных искусств.

С 1950-х годов преподавал в Бруклинском колледже. Среди монументальных работ Моисея Маранса — памятник Карлу Линнею в Бруклинском ботаническом саду, павильоны нескольких штатов на Всемирной выставке 1939 года. Большая часть работ связаны с библейской тематикой и находятся в постоянных экспозициях религиозных заведений, в том числе фигура Моисея «The Ten Commandments» (10 заповедей) в Первой пресвиторианской церкви (First Presbyterian Church, Beloit, штат Висконсин), фигура Исайи «Мечи на орала» (Swords Into Ploughshares) на фасаде Общинной церкви (Community Church) в Нью-Йорке, а также — в First Universalist Church в Чикаго, Темпль Хар Сион (Har Zion Temple) в Филадельфии, Темпль Родеф Шалом (Temple Rodef Shalom) в Питтсбурге, Темпль Эммануэль (Temple Emmanu-El) в Хьюстоне. Умер в декабре 1977 года в Бруклине.

Related Posts

Анатолий Лабунский

26.09.2017  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

Л А Б У Н С К И Й

АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

р. 26 сентября 1947 года в г. Вена (Австрия)

Деятель культуры, мастер прикладного искусства, писатель.

Родился в многодетной семье. Отец – военный, участник Великой Отечественной Войны. Мама – комсомолка 20-х годов, экономист и юрист по специальности рано научила самого младшего сына в семье читать и писать. В 1949 г. главу семейства переводят служить в г. Никополь на Украину, где семья проживает до 1965 года. Здесь же Анатолий заканчивает одинадцатилетку в украинской школе. В Молдавию семья переехала в 1965 году на станцию Бессарабка. В 1966 году А. Лабунского призвали в армию, где он прослужил 3 года моряком в Дунайской флотилии Черноморского флота. Служба на флоте послужила толчком для написания одной из книг писателя «Смерть Клеопатры или молдавские морские рассказы» (2008). В 1970 году Анатолий Лабунский поступил в Кишиневский институт искусств на режиссёрское отделение, после окончания которого, он работал в учреждениях культуры и искусства г. Кишинева: Республиканском молодёжном центре им. Гагарина, Управлении по делам искусств Министерства культуры Молдовы, Управлении культуры Горисполкома, Дворце культуры профсоюзов, Русском драматическом театре им. А. П. Чехова, в котором работает до сих пор художником по оформлению декораций. Анатолий Лабунский — мастер прикладного искусства. С 1990 года — оформитель церквей, создатель иконостаса в Гырбовецкой церкви. Участник международных выставок прикладного искусства: Ленинград (1990 г.), Киев (1993 г.), Варна (2016 г.), персональных выставок. Писать Анатолий Лабунский начал в 1980 году. Это были стихи и, как отметил сам писатель, «доклады для начальства». А. Лабунский автор книг: Эстафета без финиша. Семейные хроники (Кишинёв, 2007 г.), Смерть Клеопатры или молдавские морские рассказы (Кишинёв, 2008 г.), Звездопад или «А балерины тоже пукают?» (сборник рассказов) (Кишинёв, 2011 г.), Побег длиною в жизнь (повесть) (Кишинёв, 2012 г.), Перегон (роман) (Кишинёв, 2016 г.), сборника стихов и пародий, пьес Дикий остров и Жив Петрушка. Во всех своих книгах автор является так же и оформителем книг. Некоторые его произведения вошли в антологии «Современное русское зарубежье» (Москва) и «Кишинев в литературе» (Кишинев). Писатель публиковался в литературно — художественных журналах: «Москва», «Московский вестник» и альманахе «Братина» (Москва), литературно-художественных журналах «Русское поле» и «Наше поколение» (Кишинев), альманахах «Проклятый город Кишинев» (Санкт-Петербург), «Персона» (Кишинев) и на международном литературном портале «Подлинник» (Санкт-Петербург). Анатолий Лабунский член Ассоциации русских писателей Республики Молдова. Номинирован на премии «Писатель 2013 года», «Писатель 2015 года» и «Писатель 2016 года». В 2017 году Анатолий Лабунский принят в Союз писателей России.

Related Posts

Борис Перлин

27.08.2017  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

П Е Р Л И Н

БОРИС ЗИНОВЬЕВИЧ

25 августа 1912, Екатеринослав — 23 сентября 1995, Кишинёв

Анатом, нейроморфолог. Доктор медицинских наук (1968), профессор (1968), заслуженный деятель науки Молдавской ССР.

Родился в семье железнодорожника. Во время эпидемии холеры, будучи подростком, остался без отца. Работал на днепропетровских заводах «Красный пролетарий» и «Сатурн», а в 1936 году поступил в Днепропетровский медицинский институт. В 1941 году с семьёй эвакуировался в Свердловск, где продолжил обучение и одновременно работал препаратором на кафедре анатомии человека, которой заведовал профессор А. П. Лаврентьев. После окончания института остался работать ассистентом кафедры и вместе с ней был в 1944 году переведён в Кисловодск. В 1945 году вместе со своим научным руководителем профессором А. П. Лаврентьевым и другими преподавателями эвакуированного в Кисловодск 1-го Ленинградского медицинского института прибыл в Кишинёв, где был назначен ассистентом кафедры анатомии человека новообразованного Кишинёвского государственного медицинского института. Кандидатскую диссертацию («Участие блуждающего нерва в иннервации илеоцекального отдела кишечника») защитил в 1954 году, с того же года доцент кафедры. С 1959 по 1987 год — заведующий кафедрой анатомии человека, создатель её анатомического музея. Докторская диссертация («Нервный аппарат твёрдой оболочки головного мозга человека») была защищена в 1968 году. Основные труды — по иннервации соединительнотканных структур, кровеносных сосудов, твёрдой оболочки головного мозга. Международная научная конференция «Актуальные вопросы морфологии», посвящённая 100-летию со дня рождения профессора Б. З. Перлина, прошла в сентябре 2012 года в Кишинёве.

Related Posts

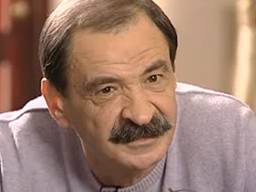

Илья Олейников

16.07.2017  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

О Л Е Й Н И К О В

ИЛЬЯ ЛЬВОВИЧ

(наст.фам. Клявер)

10 июля 1947, Кишинёв — 11 ноября 2012, Санкт-Петербург

Эстрадный актёр комического жанра и телеведущий, лауреат «ТЭФИ» (1996), Народный артист Российской Федерации (2001).

Родился в семье шорника Льва (Лейба) Нафтуловича Клявера (1908—?) и домохозяйки Клары (Хаи) Борисовны Клявер (урождённая Пресель, 1910—1988), младшим из двух детей (у Ильи Олейникова есть старшая сестра); вырос на Магале — ремесленном районе города. Семья жила бедно, в маленьком домике из двух комнатёнок и кухоньки, в котором кроме семьи Ильи жил дядя Аркадий (брат отца) с семьёй, а также дедушка с бабушкой (родители отца). Отец Ильи был участником Великой Отечественной войны (воинское звание — старший сержант, служил в артиллерии). Илья учился в вечерней школе (с композитором Яном Райбургом, с которым позже работал в «Фортине»). В 1965—1969 годах учился в Московском государственном училище циркового и эстрадного искусства, до поступления в которое недолго работал в кишинёвском народном театре (где так и не сыграл ни одной роли), а после — в кукольном театре Кишинёва учеником кукловода, сыграв нескольких персонажей. Творческую деятельность, как артист эстрады, начал в эстрадном ансамбле «Фортина» (под управлением Олега Мильштейна) при кишинёвском городском Доме молодёжи. В своей автобиографической книге «Жизнь как песТня или Всё через Жё» (2007 г.) Илья Олейников рассказал, что после демобилизации из армии он начинал свою творческую карьеру в кишинёвском эстрадном ансамбле «Зымбет» («Улыбка»). В 1969—1971 годах проходил срочную службу в рядах Советской Армии, в Московской области, где около года с лишним служил в военном ансамбле Кантемировской танковой дивизии, о чём на память в его военном билете осталась запись относительно воинского звания — «ефрейторконфенрансье» (именно так — без «пробела» или тире). Работал артистом в Москонцерте, а с 1974 по 1990 годы — в Ленконцерте, в качестве артиста разговорного жанра, где исполнял монологи и скетчи известных советских эстрадных драматургов Семёна Альтова, Михаила Мишина, Марьяна Беленького, и др. В этот период побывал в нескольких загранпоездках, в частности — в Афганистане (во время советско-афганской войны, где от товарищей-артистов получил шуточное прозвище «герой Афганистана»), в Венгрии. Уже в 1990-х гг., во время съёмок «заграничного» выпуска передачи «Городок», вместе с Юрием Стояновым побывал в Израиле. Работал в дуэте «Казаков и Олейников» (первоначально «Клявер и Казаков») с артистом Романом Казаковым, который был не только его сценическим партнёром, но и лучшим другом. Взял сценический псевдоним «Олейников» (фамилия жены Ирины Олейниковой) после того, как дуэт начал сотрудничать с Владимиром Винокуром , по совету последнего. В 1977 году вместе со своим партнёром по сцене Романом Казаковым становится лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Больше всего их дуэт прославился эстрадным номером, коронной фразой которого были слова, произносимые (с непередаваемой интонацией) Романом Казаковым — «Вопрос, конечно, интересный!». После смерти Казакова (1986) выступал с Сергеем Стремлянским, Алексеевым, а с 1990 года — с дуэтом Н. И. Дуксина и В. Н. Агафонникова (программа «Смех и шок»). Начиная с 1968 года снимался в кино. Кинокарьера Ильи Олейникова началась с маленькой роли в фильме «Трембита», на съёмки которого его, во время студенческих каникул, взял с собой Евгений Весник, сам исполнивший в этом фильме одну из главных ролей.

В июле 2012 года у Олейникова был обнаружен рак лёгких, актёр прошёл курс химиотерапии. Умер в 4 часа утра 11 ноября 2012 года на 66-м году жизни в клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова. Илья Олейников похоронен на Казанском кладбище города Пушкина.

Личная жизнь

- Жена — Ирина Викторовна Клявер (1950) (урождённая Олейникова), бывшая певица, кандидат химических наук, до неё было два «фиктивных» брака, чтобы прописаться в Москве.

- Сын — Денис Клявер, певец и солист группы «Чай вдвоём».

- Внуки — Тимофей, Эвелина, Даниэль.

Интересный факт

- Родился в один день со своим партнёром по «Городку» Юрием Стояновым — 10 июля, но на 10 лет раньше.