Категория Л-П

Мотл Полянский

19.06.2020  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

ПОЛЯНСКИЙ

МОТЛ СРУЛЕВИЧ

1910, Секуряны Хотинского у. Бессарабской губ. — 2008, Израиль

Театральный композитор и песенник.

Родился в 1910 (по другим данным в 1913) году в северном бессарабском местечке Секуряны (теперь Сокиряны — райцентр Сокирянского р. Черновицкой обл. Украины). Учился в Бухарестской академии музыки по классу композиции у Михаила Жоры. В Бухаресте же начал работать в еврейском театре у Янкев Штернберга, был дружен с начинающим прозаиком Ихилом Шрайбманом, который работал там же суфлёром.

Перед присоединением Бессарабии к СССР вернулся в Секурены, затем жил в Единцах. В годы Великой Отечественной войны (1941—1944) — был интернирован в Шаргородском гетто, где большая часть членов его семьи погибла.

С 1945 года жил в Черновцах, преподавал в музыкальной школе, был заведующим музыкальной частью располагавшегося в Черновцах после войны Киевского государственного еврейского театра (Киевский ГОСЕТ) и автором музыки к спектаклям Бухарестского еврейского театра и Кишинёвского государственного еврейского театра (Кишинёвский ГОСЕТ). В 1960-е годы писал музыку для образованного в Кишинёве Еврейского народного театра.

Мотл Полянский — автор множества песен на стихи еврейских поэтов на идише, таких как Шике Дриз, Хаим Бейдер, Ицик Мангер, Янкев Штернберг, Мойше Тейф и многие другие. Эти песни вошли в различные антологии еврейской песни, изданные в разных странах (см. например Иче Гольдберг «Ломир киндэр зинген» — давайте, дети, петь. Kinderbukh Publications: Нью-Йорк, 1970, с. 128-129).

На протяжении 1960-1980-х годов сотрудничал с московским литературным журналом на идише «Советиш Геймланд» (Советская родина), публиковал очерки и музыкальные рецензии. С 1991 года — в Израиле, где в 1985 году вышел том его избранной беллетристики и воспоминаний «А Лойб Дэм Мэнч» (Хвала человеку), а в 1994 году — сборник песен на идише с нотами. Умер в ноябре 2008 года.

Related Posts

Кира Муратова

11.11.2019  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

МУРАТОВА

КИРА ГЕОРГИЕВНА

5 ноября 1934, Сороки, Бессарабия – 6 июня 2008, Одесса, Украина

Режиссёр, сценарист, актриса.

Родилась в семье секретаря сорокского подпольного уездного комитета коммунистической партии Румынии Юрия Александровича Короткова, который пропал без вести предположительно осенью 1941 года под Одессой. Её мать — врач-гинеколог Наталья Ицковна (Исааковна) Короткова-Скурту (урождённая Резник), выпускница Льежского университета; как и муж — член компартии Румынии с 1928 года, в годы войны — секретарь Анны Паукер, директора базировавшегося в Уфе под эгидой Коминтерна радио «România Liberă» (Свободная Румыния), впоследствии работала в министерстве культуры СРР, врачом бухарестского родильного дома Polizu и, наконец, заместителем министра здравоохранения СРР; ею написано несколько пособий по уходу за новорождёнными.

Кира с отцом и матерью ещё перед войной поселились в Бухаресте, где родители находились на нелегальной работе.

Изучала филологию в МГУ, в 1959 году окончила режиссёрский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В 1961 году Кира Муратова стала режиссёром на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссёр Муратова дебютировала в 1962 году, совместно со своим будущим мужем Александром Игоревичем Муратовым поставив короткометражный фильм «У крутого яра», а через два года, с ним же, сняв полнометражную ленту «Наш честный хлеб». Уже первыми своими фильмами «Короткие встречи» и «Долгие проводы» режиссёр заявила о своём интересе к современной нравственной проблематике и неоднозначным человеческим характерам (фильмы были «положены на полку» до перестройки).

После скандалов с руководством Одесской киностудии, ей пришлось уехать из Одессы в Ленинград, где на «Ленфильме» появилась картина «Познавая белый свет» (1978). Тогда же она познакомилась с художником Евгением Голубенко, ставшим ее вторым мужем и соавтором сценариев. Среди наиболее заметных её работ — «Перемена участи» и «Астенический синдром», ленты, привлёкшие к себе значительное внимание критики и общества. Последняя картина была удостоена Специального приза жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля (1990 год) и кинопремии «Ника» за лучший игровой фильм (1991 год).

В фильмах Киры Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько.

Сотрудничала с композиторами Олегом Каравайчуком и Валентином Сильвестровым.

Высказывалась в поддержку событий, происходящих в Киеве в феврале 2014 года.

Related Posts

Лейзер Подрячик

25.09.2019  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

ПОДРЯЧИК

ЛЕЙЗЕР

23 сентября 1914, Секуряны, Хотинский у., Бессарабская губ. — 10 апреля 2000, Тель-Авив

Литературовед, педагог, библиограф. Писал на идише.

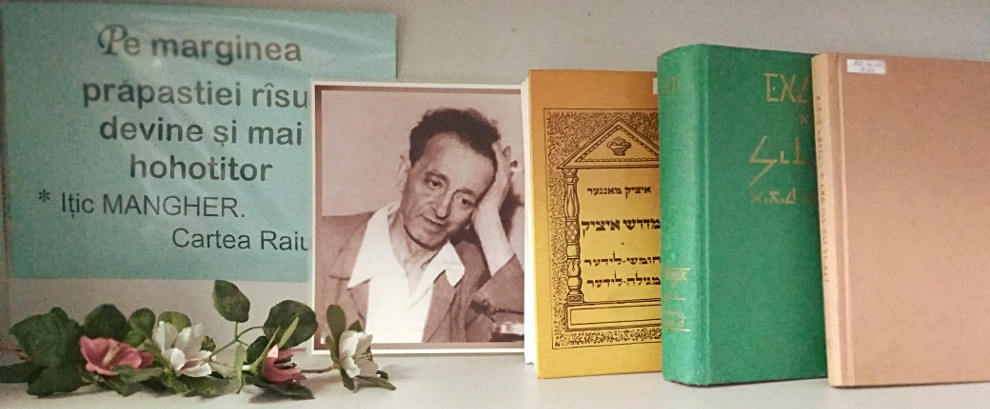

Родился в северном бессарабском местечке Секуряны (сейчас райцентр Сокирянского района Черновицкой области Украины, по другим данным в селе Комарово этого же района). Учился в черновицкой учительской семинарии (учителей древнееврейского языка), где в ту же пору учились поэты Эршл Цельман и Меер Харац, будущий прозаик Ихил Шрайбман и литературовед Бэрл Ройзен. В начале 1930-х годов работал учителем в детской колонии вместе с баснописцем Элиэйзером Штейнбаргом, преподавал в еврейских школах Румынии. Первые литературные опыты публиковал в «Черновицер Блэтэр» (Черновицкие листки). В послевоенные годы жил в Москве, преподавал еврейский язык и литературу в театральной студии при Московском Государственном Еврейском театре (Московский ГОСЕТ под руководством Шлоймэ Михоэлса). После закрытия театра, студии и всех еврейских культурных институций страны переехал в Ригу, где работал учителем в русских школах. С основанием журнала «Советиш Геймланд» (Советская Родина) в 1961 году стал его постоянным сотрудником, вёл рубрики «Заметки на календаре» и «Записки букиниста», готовил к печати рукописи еврейских литераторов. В 1971 году выехал в Израиль, преподавал в Тель-Авивском университете, много публиковался в периодической печати, уже к концу 1970-х годов приобрёл статус одного из самых влиятельных литературных критиков пишущих на идише. Был связан с сложившейся вокруг «Иерушолаимэр Алманах» (Иерусалимский альманах) группой поэтов: Йосеф Керлер, Мотл Сакциер, Меер Елин, Хаим Мальтинский, Рухл Боймволь, Зямэ Телесин, Гирш Ошерович, Меер Харац, Эле Шехтман. Выпустил несколько сборников литературоведческих работ (о поэте Ицике Мангере, двуязычный компендиум советских литераторов — жертв сталинских репрессий и др.), а также книгу воспоминаний и стихотворный сборник. Архив Подрячика хранится в семинарской библиотеке Лазовского-Бронштейна при Бар-Иланском университете.

На могильной плите Лейзэра Подрячика высечена строфа из стихотворения Давида Гофштейна:

О, шпрах, майн киниграйх,

О, шпрах, майн лайб, майн лэбм!

(о, язык, моё царство, о, язык, моя плоть, жизнь моя)

Related Posts

Шие Ледерман

10.07.2019  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

ЛЕДЕРМАН

ШИЕ МОНИК

(также известен как Маник Лейдерман, Шика Маник, или И. Маник)

10 июля 1909, Бендеры — сентябрь 1973, Бат-Ям, Израиль

Поэт. Писал на идише.

Шике Моник Ле(й)дерман родился в 1909 году в бессарабском городке Бендеры, расположенном на берегу Днестра, в семье ремесленника Шлойме Мониковича Лейдермана; учился в хедере, в русской школе. Подростком уехал в США (1925), жил в Чикаго, учился в Чикагском университете. Дебютировал стихами в газете «Фрайе арбэтэр штимэ» (Свободный рабочий голос, Нью-Йорк) в 1925 году. В 1935 году уехал в подмандатную Палестину, где продолжил активную литературную деятельность. В 1944 году поселился в Хайфе, где организовал писательскую группу и как агент занимался распространением литературы на идише.

И. Моник—Ледерман входил в небольшую группу писателей, которые продолжили творить на идише после приезда в Палестину — в годы, когда самая литературная деятельность на этом языке в Палестине не поощралась сионистским движением, более того — была необыкновенно затруднена. Собрания еврейских литераторов на идише срывались организованными группами воинственно-настроенной молодёжи, типографии и киоски занимающиеся печатной продукцией на этом языке — подвергались бойкотированию, в крайних случаях сжигались. Тем не менее, группа еврейских поэтов, в которую входили Янкев-Цви Шаргел, Йосэф Паперников, Арье Шамри, Авром Лев, с завидным упорством продолжала работать на идише. Одним из таких упорствующих идишских литераторов был Маник-Ледерман. Работал редактором литературы на идише, подготовил к печати произведения ряда авторов, в частности составил мемориальный сборник «Ди идн фун билгорай и красноброд» (евреи Билгорая и Красноброда).

Первый поэтический сборник Моник-Ледермана «Металэнэ квейтн» (Металлические цветы) был выпущен тель-авивским издательством «Тхия» в 1935 году. За ним последовали 4 сборника поэзии, среди них — «Трит ин багинэн» (шаги в рассвете, 1955), «Ин трит фун дайн вандэр» (В поступи твоих блужданий, 1964), «Ин майн глезэрнэм турэм» (В моей стеклянной башне, 1968). Публиковал детские рассказы, басни и стихи в различных периодических изданиях Израиля, участвовал в лексикографической и редакционной работе проекта «Большого словаря еврейского языка» (идиша), четыре тома которого были выпущены на протяжении 1960—1970-х годов под общей редакцией Юдл Марка.

Публиковался в «Киндер-цайтунг» (детская газета, Чикаго), «Цукунфт» (будущее, Нью-Йорк), «Нью-Йоркер вохнблат» (нью-йоркский еженедельник), «Унзер вэг» (наш путь, Нью-Йорк), «Унзер цайт» (наше время, Нью-Йорк), «Вайтер» (дальше, Нью-Йорк), «Калифорниер йонтеф блетер» (калифорнийские праздничные листки, Лос-Анджелес), «Най-велт» (Новый свет, Тель-Авив), «Штамен» (колена Израиля, Тель-Авив), «Блетер» (листки, Тель-Авив), «Ди брик» (мост, Тель-Авив), «Хефтн» (тетради, Тель-Авив), «Лебнс-фрагн» (жизненные вопросы, Тель-Авив), «Циен-югнт» (молодёжь Сиона, Тель-Авив), «Хеймиш» (родное, Тель-Авив), «Дос ворт» (слово, Тель-Авив), «Идише цайтунг» (еврейская газета, Тель-Авив), «Лецте найес» (последние новости, Тель-Авив), «Исроэл-штиме» (голос Израиля, Тель-Авив), в сборниках «Унзерс» (наше, Тель-Авив) и «Исроэл-шрифтн» (‘израильские записки, Тель-Авив), а также в «Идише билдер» (еврейские картинки, Рига), «Дер шпигл» (зеркало, Буэнос-Айрес), «Ди пресе» (пресса, Буэнос-Айрес), «Аргентинер беймелех» (аргентинские деревца, Буэнос-Айрес), «Ин ундзер дор» (в нашем поколении, Буэнос-Айрес), «Илюстрирте литерарише блетер» (иллюстрированные литературные листки, Буэнос-Айрес), «Хефтн» (тетради, Варшава), «Арбетер ворт» (рабочее слово, Париж), «Дер фрайер геданк» (свободная мысль, Париж), «Хайнт» (сегодня, Монтевидео), «Умопхендике идише трибунэ» (независимая еврейская трибуна, Монтевидео), «Дорем-Африке» (Южная Африка, Йоханнесбург), «Кенедер одлер» (канадский орёл, Монреаль), на иврите — в «Хайфа ха-оведет» (рабочая Хайфа), «Ха-арец шелану» (наша земля), «Едиот рамат-ган» (новости Рамат-Гана) и других. Подборка его стихов вошла в «Алманах фун идише шрайбер ин Исроэл» (альманах писателей на идише в Израиле, Тель-Авив, 1962).

Related Posts

Леонид Нузброх

20.02.2019  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

НУЗБРОХ

ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ

род. 20 февраля 1949, Кагул, Молдавия

Писатель, поэт, журналист.

Отец — Михаил (Менаше) Хаймович Нузброх (1914—1974). Мать — Лея Лейбовна Нузброх (Табачник) (1920—2005). После службы в армии (Казахстан, 1968—70) вернулся в Молдавию. На хлеб насущный зарабатывал в проектном институте и строительстве, в сфере финансов и на производстве, в комбинате коммунальных предприятий и журналистикой, поднимаясь по служебной лестнице от техника-проектировщика проектного института «Молдгипроавтодор» (при Минавтошосдоре МССР, 1968 г.) до старшего мастера Кагульского водопровода (1972 г.), от инженера ПТО Кагульского ДЭУ м/д (1974 г.) — до Генерального директора совместного предприятия «ROBI» (1990 г.) В 1992 г. представлял интересы региональной киргизской промышленности при поиске инвесторов и бизнес-партнёров за рубежом. В 1993 г. был уполномочен представлять интересы города Кагула и ОЕК республики Молдова за рубежом в поиске города-побратима для города Кагула. С 1998 года — в Израиле, живёт в Ашдоде. Принят в Союз писателей Израиля (2008 г.) В 2009 г. открыл Литературную гостиную (совместно с Галиной Агароновой). Призёр конкурса «Человек года-2011»-номинация «Литература» (Израиль, Ашдод).

Семья

- Сын – Эдуард Леонидович Нузброх (р. 1982, г. Кагул), многократный чемпион Израиля и двукратный чемпион Европы (2015) по гиревому спорту (эстафета и биатлон, 2015 г.), изучает каббалу в Международном центре каббалы (Петах-Тиква, Израиль), лектор и преподаватель в «Академия каббалы», студент Хайфского университета (Управление обществом и социология) и израильского Технологического колледжа (Строительство зданий и сооружений), актёр (снимался в фильме «Секрет Зоар»), автор статей, рассказов.

Литература

Пишет с 1963 г. В середине 1960-х посещал литературную студию поэтессы Ирины Викторовны Ульяновой (г. Кишинёв). Постоянно публиковался в газетах — зарисовки, интервью, очерки, фельетоны, рассказы, стихи (96 публикаций). Принимал участие в творческих вечерах-встречах, вечерах-отчётах, выездных концертах в качестве поэта-декламатора, ведущего, приглашался для чтения своих стихов по радио. Участвовал и побеждал в Республиканских конкурсах, проводимых Союзом журналистов и Министерством культуры Молдавии. В книжной форме Леонид Нузброх дебютировал в 1995 г. — издана книга прозы и стихов «У памяти в долгу». В Израиле Л. Нузброх имеет более восьмидесяти публикаций в литературных альманахах «Хронометр», «Ашдодском литературном альманахе», литературных журналах «Начало», «Русское эхо», «Ступени», в газетах «Вести», «Секрет», «Вестник Хайфы и севера», «Вестник Галилеи и Амаким», «Мост», «Культурный вестник Ашдода» и др. Стихи, рассказы, повести, романы, киносценарии. Участник прозаических и поэтических антологий, в том числе антологии «Тебе, Израиль!» (2008, Израиль). Его произведения публиковались в Австралии, Германии, Израиле, Канаде, Молдове, России, США, Украине, звучали по израильскому радио (литературный альманах «Лира»).