теленешты прикрепленные посты

Исроэл Гойхберг

14.01.2024  А-Д, Евреи Молдовы

А-Д, Евреи Молдовы

![]()

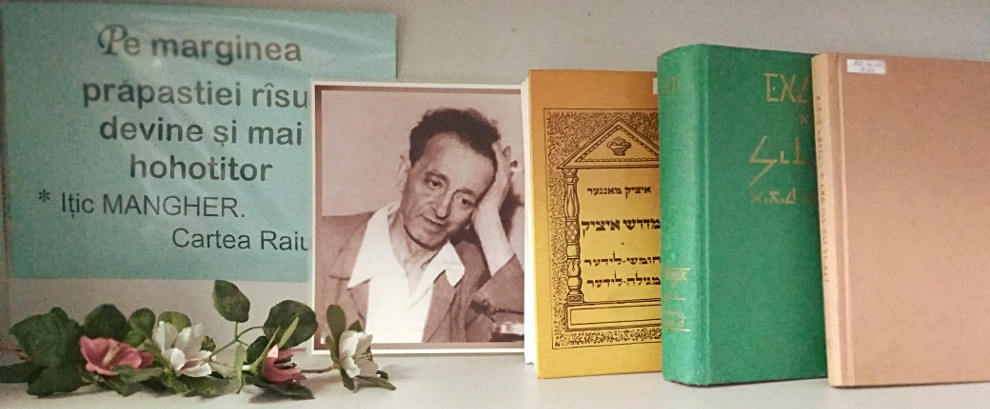

ИСРОЭЛ ГОЙХБЕРГ

1 января 1894, Теленешты, Оргеевский уезд, Бессарабская губ. — 6 сентября 1970, Нью-Йорк, США

Поэт, переводчик, педагог. Писал главным образом на идише.

Родился в семье кантора Велвла Гойхберга и Хаи Гутман — двоюродной сестры писателя С. Бен-Циона (Олтер Гутман). В двухлетнем возрасте переехал с родителями в Шаргород, оттуда в Немиров, потом вернулся обратно в Теленешты. В 1903 году во время еврейского погрома был убит его старший брат. Учился в хедере, затем с домашними учителями и в модернизированном хедере (хедер метукан), и, наконец, в городской школе в Хотине и в русской гимназии в Каменец-Подольске. Учился на аптекаря в Каменец-Подольске, затем работал аптекарским помощником в нескольких бессарабских местечках до эмиграции в Америку в 1913 году.

С 1913 года жил в Бостоне, впоследствии в Вильямсбурге и Браунсвилле, работал на обувной фабрике, потом учителем. В 1917—1921 годах учился в колледже на инженера в Айове, однако после окончания учёбы продолжил педагогическую деятельность в сети народных школ имени Шолом-Алейхема с преподаванием на идише в Бостоне (1921—1926) и вскоре стал президентом педагогического совета этой сети (1926). Основал одну из первых в стране средних школ с обучением на идише и иврите.

Писать палестинофильские стихи на иврите начал ещё в детские годы. На идише дебютировал в 14 ноября 1914 года в нью-йоркской газете «Фрайе арбетер штиме» (свободный рабочий голос), сотрудничал в газете «Идишер кемфер» (еврейский борец). Начиная с 1920-х годов публиковал стихотворения в различных периодических изданиях США, но всегда склонялся к детской поэзии. В 1920-м году основал и редактировал детский литературный журнал «Киндэр-Журнал» (собственно детский журнал) из своего офиса на Union Square в Нью-Йорке. Многие стихотворения Гойхберга были положены на музыку, некоторые стали народными или популярными детскими песнями и записываются различными музыкальными коллективами по сей день (например, «Драй Ингэлэх» — три мальчонки на музыку Н. Л. Заславского, «Амол ун хайнт» — давно и сейчас на музыку Лазаря Вейнера, «Дер мазлдикер хоз» — удачливый заяц в двух вариантах на музыку Пинхоса Ясиновского (1936) и на музыку Еле Кантера (1946), «Рунда-Рунда). Гойхберг сам издал несколько сборников своих стихотворений с нотами, а также составил и отредактировал большой иллюстрированный сборник песен с нотами на стихи еврейских поэтов «Ди гилдэрнэ павэ» (Золотая пава, 1949), который широко использовался еврейскими школами Америки и послужил прототипом многочисленных подобных песенников последующих десятилетий.

В вышедшую в 1922 году в Бостоне антологию «Эйгнс ун фремдс» (родное и чужое) вошли выполненные Гойхбергом переводы первой части поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон», двух сонетов Петрарки и подборки народных песен на джудезмо. Детские стихи и переводы печатались в журналах «Дер уфкум» (восход), «Бодн» (почва) и «Киндерланд» (детская страна). Перевёл на русский язык поэму Йегойеша «Йов» (газета «Русский голос», Нью-Йорк, 20 сентября 1920).

Срул Гойхберг — также автор поэтических сборников для детей и взрослых «Гезанген фун ундзэр дор» (Напевы нашего поколения, стихи о Бостоне), «Гут-моргн» (С добрым утром, 1928), «Камцо ун Бар-Камцо» (Камца и Бар-Камца, поэма по мотивам агадической легенды о том как из-за Камцы и Бар-Камцы был разрушен Иерусалим, 1931), «Вертикалн» (Вертикали), «Немиров» (поэма-хроника о местечке, 1946), «Мит лайб ун лэбм» (Плотью и жизнью, 1963), «Мит а шмэйхл» (С улыбкой, 1963), «Ханыке-шпил» (Ханукальная игра, 1967).

Семья

Троюродный брат — художник Нахум Гутман.

Related Posts

Нахум Гутман

22.09.2015  А-Д, Евреи Молдовы

А-Д, Евреи Молдовы

ГУТМАН

НАХУМ (Нухем) ОЛТЕРОВИЧ

5 октября 1898, Теленешты, Бессарабия – 28 ноября 1980, Израиль

Художник-пейзажист, скульптор, иллюстратор и график, детский писатель, основоположник т.н. палестинского стиля в пейзажной живописи.

Родился четвёртым ребёнком в семье Олтера Гутмана и его жены Ривке. Всего в семье росло пятеро детей. Отец будущего художника, начинающий литератор Олтер Гутман — впоследствии известный под литературным псевдонимом С. Бен-Цион (или Симха Бен-Цион) — в то время работал учителем. В 1903 году семья переехала в Одессу, где Нахум учился в экспериментальном хедере (начальной школе) с обучением на иврите, в котором преподавал его отец. В 1905 году семья вновь переехала, на этот раз в Палестину и поселилась в Яффе. Нахум учился в школе «Эзра». В 1910 году неожиданно умерла его мать и в дальнейшем воспитанием детей занималась бабушка художника по отцовской линии Минце Гутман, специально приехавшая для этого из Теленешт. Тогда же Нахум начал брать свои первые уроки рисования у Иры Ян (Эстер Слепян) и поступил в гимназию «Герцлия». В 1913 году он самостоятельно уехал в Иерусалим и поступил в школу живописи и изобразительных искусств «Бецалель». После временного расформирования школы во время боевых действий Первой мировой войны в 1916 году, Гутман работал на выжимке винограда и в цитрусовых садах в Петах-Тикве, Ришон-леЦионе и Реховоте, что много лет спустя нашло отражение в его автобиографической книге «һахофеш һагадол о Таалумат haАргазим» (Летние каникулы, или тайна ящика). В 1917 году вместе с прочими жителями он был изгнан из Иерусалима турками (описано в книге «Дорога апельсиновых корок»), в 1918 году добровольцем вступил в Еврейский легион британской армии, служил надсмотрщиком в лагере для военнопленных турок в Египте. В 1920 году, сразу после демобилизации, уехал учиться живописи в Европу, до 1926 года жил в Вене, Париже, Берлине, иллюстрировал книги жившего тогда в Берлине отца, а также литераторов его круга — Х. И. Бялика и Ш.Черниховского. В 1926 году вернулся в Тель-Авив и посвятил себя главным образом пейзажистике (работы Гутмана того времени впоследствии стали относить к новому, так называемому «палестинскому стилю»). В 1928 году он женился на Доре Йоффе и в том же году родился их единственный сын Менахем. С 1929 года Гутман занимался дизайном декораций и костюмов для модернистского театра «Oһэль» (Шатёр), был автором декораций к спектаклям «Венец Давида» (1929) и Шабтай Цви (1932). В 1931 году получил постоянную позицию иллюстратора в газете «Давар Леялдим» (детском приложении к газете «Давар»), в которой работал без перерывов на протяжении последующих 35 лет. Через некоторое время начал также писать статьи для этой газеты. В 1932 году состоялась первая персональная выставка Гутмана. В 1933—1934 годах участвовал в изготовлении декораций к ежегодному пуримскому шествию-карнавалу в Тель-Авиве «Адлояда», организуемому хореографом Барухом Агадати (см). В 1934 году к 25-летию основания Тель-Авива создал эмблему города, принятую по сей день. 1934—1935 годы провёл в Южно-Африканской республике, где написал свою первую книгу для юношества «БеЭрэц Лобенгулу Мэлэх Зулу» (В стране Лобенгулу царя Зулу), которая вышла с его собственными иллюстрациями. В Йоханнесбурге, Кейп-Тауне и Дурбане прошли персональные выставки художника. С тех пор Гутман иллюстрировал все свои детские книги, которые выпускал до самого конца жизни. Так в дальнейшем вышли написанные и иллюстрированные им книги «Беатрис о Маасэ Шетхилато Хамор вэСофо Ари Дорес» (Беатриса, или история, которая началась с осла, а закончилась злым львом, 1942), «һарпаткаот Хамор Шекуло Тхелет» (Приключения настоящего голубого ослика, 1944), «Ир Кетина ваанашим баМеат» (Маленький городок и несколько людей в нём, 1959) и другие. Во время войны за независимость Израиля в 1948 году Гутман сделал серию портретов солдат армии обороны Израиля, которые вошли в его альбом «Как это было». В начале 1960-х годов впервые занялся мозаикой, на протяжении последующих двух десятилетий его мозаиками были украшены стены тель-авивской гимназии «Герцлия» (1967), фонтан на улице Бялика (1976) и первый небоскрёб Шалом Меир (1966) в Тель-Авиве. С 1970 года занимался также керамикой. Нахум Гутман умер 28 ноября 1980 года в Тель-Авиве. Наиболее полная коллекция его работ находится в Музее Гутмана в тель-авивском районе Неве-Цадик, где художник прожил большую часть жизни. Музей располагается в одном из самых старых домов района, построенном в 1887 году. Творчество Нахума Гутмана весьма разнообразно (пейзажи маслом, акварель, гуашь, мозаика, гравюра, литография, керамическая скульптура) и тесно связано с Тель-Авивом, одними из первых поселенцев которого были его родители и он сам. Нахум гутман является лауреатом премии «Ламдан» за детскую литературу (1946), премии Дизенгофа в области изобразительного искусства (1956), международной премии Ганса Христиана Андерсена (ЮНЕСКО) за книгу «Тропа апельсиновых корок» (1962), премии Яцив (1964), премии Фихмана Союза выходцев из Бессарабии (1969) и государственной премии Израиля (1978). Доктор Honoris causa Тель-Авивского университета (1974), почётный гражданин Тель-Авива (1976). В Рамат-Авиве есть улица, носящая имя художника.

Related Posts

Михаил Пинчевсий

22.09.2015  Евреи Молдовы, Л-П

Евреи Молдовы, Л-П

ПИНЧЕВСКИЙ

МИХАИЛ (Мойше) ЯКОВЛЕВИЧ

1 апреля 1894, Теленешты Бессарабия — 24 марта 1955, Киев

Поэт, прозаик, драматург. Писал на идише.

Родился в семье мелкого торговца Янкева Пинчевского и его жены Суры. Учился в хедере, ешиве Хаима Черновицера в Одессе. Дебютировал стихами для детей на иврите под псевдонимом «Бен-Сара» в издававшемся в Луганске журнале «Прахим» (Цветы) в 1911 году; в 1912 году опубликовал стихи в альманахе «Моледет» (Родина) С. Бен-Циона. С 1913 года живёт в Аргентине, сначала чернорабочим в Буэнос-Айресе, затем учителем в колонии еврейских гаучо, вместе с поэтом Абой Клигером (1892—1961) скитался по стране. Начал публиковать стихи в местной еврейской прессе в 1913 году, первый сборник «Цвит» (Цветение) вышел в Буэнос-Айресе в 1918 году; издал книгу рассказов в 1920 году, сборник рассказов «Фарфалн» (Пропало) в 1919 году. Публиковал стихотворения, рассказы, критические статьи. Вернулся в Европу в 1920 году, жил в Германии, Бельгии, Румынии, на родине в Бессарабии. В 1926 году перебрался через Днестр, по которому проходила государственная граница СССР, и поселился в Москве, а с 1928 года — в Харькове. В годы жизни в Советском Союзе опубликовал 13 книг (в том числе 3 детских), 12 пьес, множество публикаций в периодической печати. В 1929 году выходит поэма «Бесарабие» (Бессарабия), за ней следуют сборники «Фир Поэмэс» (Четыре поэмы, 1930), «Фар Киндэр» (Для детей, 1930), «Лидэр Фун Тог» (Стихи дня, 1932), «Гит Дэм Фирһанг» (Дайте занавес, 1932), «Ундзэрэ Киндэр Лидэр» (Стихи наших детей, 1933), «Фейгэлэ Ун Ракэлэ» (Птичка и рачок, 1935), «Дос Лэбм Ун Дэр Тойт Фун Вильям Свен» (Жизнь и смерть Вильяма Свена, 1935), «Дэр Баштан» (Бахча, 1935), «Эльдорадо» (1936), «Юрэ» (Юра, 1936), «Фун Фрилинг Биз Фрилинг» (От весны к весне, 1938), «Ди Гликлэхэ Вос һобм Дэрлэбт» (Счастливчики, которые дожили, 1938), «Дос Ленин-Блимл» (Цветок Ленина, 1940), «Геклибэнэ Лидэр» (Избранные стихотворения, 1940). Пьесы Пинчевского «Гедэктэ Кортн» (Битые карты, 1930), «Гит Дэм Фирһанг» (Занавес!, 1931), «Коля» (1937) и другие ставились ведущими еврейскими театрами страны, а также в переводах на русском, украинском, казахском и чешском языках. Автор либретто детского балета «Аистёнок» на музыку Дмитрия Клебанова, поставленного в Большом театре в 1935 году; пьеса «Аист» ставилась Еврейским детским театром в Киеве в конце 30-х годов и Киевским Государственным Еврейским театром (ГОСЕТ) в Черновцах после войны. Другая приключенческая пьеса Пинчевского «Эльдорадо» (1936) также шла на сцене киевского Еврейского детского театра — единственного детского театра на идише в СССР. Спектаклем по пьесе «Их Лэб» (Я живу, 1945) 10 марта 1945 года открылся первый послевоенный сезон переведённого в Черновцы Киевского ГОСЕТа. Произведения переводились на русский, украинский, казахский, немецкий, чешский, испанский языки. Член Союза Писателей СССР с 1934 года. В 1938 году Мойше Пинчевский был арестован по обвинению в шпионаже. В 1939 году, после освобождения, поселился в Киеве. В 1946 году вместе с поэтом Давидом Гофштейном подвергся резкой критике на московском заседании Еврейской Секции Союза Писателей СССР, собранном в связи с постановлением партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». В отчётном письме руководства Еврейской Секции А. А. Жданову, Гофштейн (за поэму «Пенициллин») и Пинчевский (за пьесу «Я живу») критиковались за националистические мотивы, пессимизм, отсутствие идеологического содержания и упадочничество. 24 июня 1951 года Пинчевский был повторно арестован и осуждён на десять лет исправительно-трудовых лагерей строгого режима. Умер вскоре после освобождения в 1955 году. Посмертные сборники избранных произведений вышли на русском языке отдельными книгами («Аистёнок», 1959 и «Дойна», 1960) в Москве, а также на испанском языке в Буэнос-Айресе (2003). Композиция «Басарабие» (Бессарабия, дойна) на слова Пинчевского в исполнении скрипача Ицхака Перлмана и клезмер-группы Brave Old World была выпущена на компакт-диске в 1995 году (Angel Records, США), с тех пор записывалась различными клезмерскими коллективами. Архивы писателя с многочисленными неопубликованными рукописями и машинописями были переданы внуками писателя Украинскому Институту Иудаики в Киеве.

Related Posts

Залмен Розенталь

21.09.2015  Евреи Молдовы, Р-У

Евреи Молдовы, Р-У

РОЗЕНТАЛЬ

ЗАЛМЕН СРУЛЕВИЧ

1889, Теленешты, Бессарабия — 19 марта 1959, Кишинёв

Писатель, фольклорист, журналист. Писал на идиш и на иврите.

Родился одним из десятерых детей в семье арендатора. Учился в хедере, экстерном сдал экзамены за начальный гимназический курс в Одессе и поступил в восьмой класс гимназии, a затем в Новороссийский университет. В 1914 году основал еврейскую школу в Теленештах, где преподавал до 1919 года. Дебютировал рассказами в варшавской газете Ундзэр Лэбм (Наша жизнь) в 1910 году. Активно публиковался в одесской прессе. С 1918 года одна за другой начали выходить книги стихов и рассказов для детей и взрослых: Лидэлэх (Песенки), Дос Вундэр Цигл (Чудесная козочка), Унтэр Эльоһус Бойм (Под древом Илии), Дос Найе Лэбм (Новая жизнь, рассказы), Дос Цигэлэ Бам Вигэлэ (Козочка у колыбельки), Дэр Крэчмэр (Корчмарь), Майсэлэх Фар Киндэр (Истории для детей). В Кишинёве редактировал ежедневную газету Дэр Ид (Еврей, 1920—22). С 1923 года и до самого запрета еврейской прессы в стране в феврале 1938 годa был главным редактором единственной ежедневной еврейской газеты Румынии Ундзэр Цайт (Наше время) в Кишинёве. Также в Кишинёве издавал ежемесячный журнал для детей Фар Идишн Кинд (Для еврейского ребёнка), руководил редколлегией детского журнала на иврите Эшколот. Помимо кишинёвских периодических изданий, сотрудничал с Ди Вэлт (Мир, Берлин), Литэрарише Блэтэр (Литературные листки, Варшава), Эрэц-Исроэл Цайтунг (Газета Земли Израиля, Тель-Авив) и другими. На протяжении 1920-30-х годов регулярно печатал свои рассказы из жизни бессарабских евреев, часть из которых были изданы в Кишинёве отдельной книгой Фун Майн Эйм (Из моего дома) в 1936 году. В 1926—27 годах покрывал процесс Шварцбарда об убийстве в Париже Симона Петлюры, репортажи вышли отдельной книгой в 1927 году (Дэр Шварцбурд-Процесс, Кишинёв). Три раза посетил Палестину и в 1938 году опубликовал книгу путевых очерков Ундзэр Ланд (Наша Земля, Кишинёв). Писал детские истории и публицистические репортажи для различных периодических изданий, переводил с румынского языка на идиш, редактировал ивритские учебно-педагогические издания.

Начиная с 1910-х годов, Розенталь занимался исследованием бессарабского еврейского фольклора, собрал более 300 народных песен, треть из которых вошла в изданный в Тель-Авиве сборник Решумот (1919) и остальные в Решумот-2 (Тель-Авив, 1927). Сам написал множество стихотворений в народном стиле, некоторые из которых стали народными песнями. 12 июля 1940 года Золмэн Розенталь был арестован, 18 января 1941 года осуждён на 8 лет исправительно-трудовых лагерей как «активный участник буржуазно-националистического течения сионизма», затем ещё на 6 лет принудительных работ в Архангельской области. Жену и двоих дочерей писателя выслали из города на поселение. Вернулся в Кишинёв тяжело больным после освобождения в 1954 году, работал в швейной артели в одном из пригородов города и через 5 лет умер (по некоторым данным в Теленештах). Реабилитирован посмертно решением прокурора Молдавской ССР от 5 июня 1989 года. Ещё при жизни автора в Иерусалиме вышел сборник детских сказок (1940), а также очерков и рассказов (Тель-Авив, 1949) Розенталя в переводах на иврит. За ними последовали перевод на иврит Чудесной козочки (Тель-Авив, 1960) и двуязычное собрание избранных произведений (Тель-Авив, 1997, идиш и иврит) под редакцией Бориса Сандлера.