Бендеры прикрепленные посты

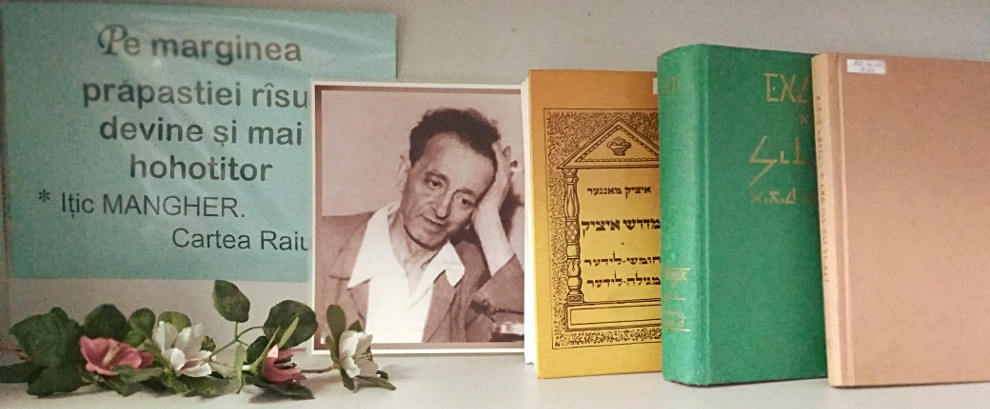

Мотл Сакциер

16.01.2017  Евреи Молдовы, Р-У

Евреи Молдовы, Р-У

САКЦИЕР

МОТЛ-ГЕРШ АБРАМОВИЧ

11 января 1907, Леово Бендерского у. — 1987, Тель-Авив

Поэт и драматург. Писал на идише.

Родился в семье портного Аврума Сакциера. Учился в хедере, народной школе, кишинёвской гимназии «Богдан Петричейку Хашдеу». В 1920-е годы был рабочим в Бухаресте, где дебютировал стихотворениями в журнале «Идиш» в 1928 году. Первые литературные опыты получили позитивную оценку Э. Штейнбарга и Сакциер продолжил активно печататься («Индзл» (Остров, Бухарест), «Черновицер Блэтэр» (Черновицкие листки), «Литэрарише Блэтэр» (Литературные листки, Варшава) и другие издания). В 1928 году — учился в Венской еврейской педагогической семинарии, c 1929 годa — заводской рабочий в Париже. Вернулся в Бухарест в 1931 году, служил в армии, вскоре начал активное сотрудничество с молодёжной группой бессарабских еврейских литераторов «Юнг-Румэнье» (Румыния младая), организованной при журнале «Шойбм» (Окна) Янкев Штернбергом. Помимо Сакциера в группу входили Янкл Якир, Герцл Гайсинер-Ривкин, Ихил Шрайбман, Эрш-Лейб Кажбер, Эршл Цельман и другие. В 1934-36 годах — секретарь литературного еженедельника «Ди Вох» (Неделя), который издавал Мойше Альтман. Первый поэтический сборник «Дэрфар» (Потому) вышел в Бухаресте в 1936 году. В том же году Сакциер переправился через Днестр в СССР, где до 1937 года трудился на строительстве Московского метрополитена. С 1937 по 1940 год находился в заключении. После освобождения вернулся в только что присоединённый Кишинёв, где стал организатором и заведующим литературной частью Молдавского Государственного Еврейского Театра (Молдавский ГОСЕТ) под художественным руководством Янкев Штернберга. Женился на актрисе театра. В 1941 году на помостках театра шла специально написанная Сакциером пьеса «Ройтэ Померанцн» (Красные померанцы). В годы Великой Отечественной войны был в эвакуации в Узбекистане, затем в строительном батальоне. После демобилизации работал литературным секретарём в «театре малых форм» Сиди Таль, для которой написал пользовавшуюся громадным успехом пьесу «Ди Соным Афцулохэс» (Врагам назло, 1945). После войны вместе с театром обосновался в Черновцах, написал спектатль «Лахн из Гезунт» (Смеяться полезно, 1947). Вскоре вновь вернулся в Кишинёв, где в начале 1949 года был повторно арестован по открытому 16 февраля т. н. «делу № 5390» о подпольной «троцкистско-националистической организации» бессарабских еврейских литераторов. В конце сентября того же года осуждён на десять лет исправительно-трудовых лагерей и вместе с писателями Альтманом, Якиром и Гайсинер-Ривкиным отправлен в Куйбышев, откуда вместе с Альтманом — переправлен на строительство Байкало-Амурской магистрали в лагерь Тайшет. Здесь же находились еврейские литераторы Мойше Бродерзон (1890—1956), Исроэл Эмиот (1908—1978) и Марк Разумный (1896—1988). Написанный им в заключении роман «Идише Шнайдэрс» (Еврейские портные) был изъят и уничтожен. После освобождения и реабилитации в 1954 году возвращается в Кишинёв, работает режиссёром в русских и молдавских труппах, а также при Черновицкой филармонии с Сиди Таль, для которой написал пьесу «Ин а Гутэр Шо» (В добрый час, 1959). С 1961 года публикуется в «Советиш Геймланд» (Советская Родина), единственном в СССР журнале на идише. Песни на стихи Сакциера, написанные композитором Зиновием Компанеецом, исполняла Нехама Лифшиц, а за рубежом известный бас Сидор Беларский. В 1967 году стал одним из зачинателей Кишинёвского Народного Еврейского Театра (художественный руководитель Рувим Левин), для которого написал инсценировку «Найе Касрилэвке» (Новая Касриловка) по мотивам произведений Шолом-Алейхема и Аврума Гольдфадена и где работал до самого закрытия театра в 1972 году. В том же году получил разрешение на выезд в Израиль. В последующие годы плодотворно публикуется в различных периодических изданиях Израиля («Ди Голдэнэ Кейт» (Серебряная цепочка), «Йерушолаимэр Алманах» (Иерусалимский альманах), «Ба Зих» (У себя), «Исроэл Штимэ» (Голос Израиля) и других). Был связан с сложившейся вокруг Иерусалимского альманаха группой поэтов: Меер Харац, Меер Елин, Хаим Мальтинский, Рухл Боймволь, Зямэ Телесин, Гирш Ошерович, Лейзер Подрячик, Эле Шехтман. Выходят поэтические сборники «Мит Фарботэнэм Блайер» (Запретным карандашом, 1977), «Дэр Шайтэр Бам Вэг» (Костёр у дороги, 1978), «Тойбм Аф Антэнэ» (Голуби на антенне, 1982), и «А Шпур Афн Вэг» (След на пути, 1986). Посмертно вышел сборник воспоминаний о поэте «Мотл Сакциер: Поэт ун Мэнч» (Мотл Сакциер: поэт и человек, 1990).

Сын писателя — известный скульптор Борис (Барух) Сакциер (род. 1942) — среди прочего автор монумента Янушу Корчаку в музее Яд-ВаШем (Иерусалим).

Related Posts

Сарра Кривонос

27.04.2016  Е-К, Евреи Молдовы

Е-К, Евреи Молдовы

К Р И В О Н О С

урожд. Дегтярь

САРРА ГЕРШЕВНА

22 марта 1938, Бендеры – 13 марта 2016, Израиль

Библиотекарь, инженер-конструктор.

Родилась в еврейской семье. Родным языком был идиш, язык, которым она гордилась и пользовалась при любой возможности до конца жизни. Отец Герш Абрамович в Бендерах был известной личностью, как первоклассный портной. Мать Хайка Шимовна была ему прекрасным помощником. В семье было еще двое старших детей – брат Исак и сестра Люба. В 1941 г., в связи с наступлением немцев, семья иммигрировала в Советский Союз. Путь семьи пролегал через Украину, все Закавказские республики и первоначально заканчивался в Гурьеве.В Гурьеве семья задержалась на несколько месяцев, положение людей осложнялось тем, что они не владели русским языком. Затем семью распределили на постоянное место жительства на Урал в г. Миасс Челябинской обл., где Сарра прожила всю свою жизнь до репатриации в 2002 г. в Израиль. Жизнь у семьи была трудная, никто не знал русского языка. Правда отец нашел себя в своей профессии, его отличного качества костюмы и пальто, после войны выставлялись даже на выставке в Париже и получали призы. У Сарры сразу начались трудности. Она осваивала язык улицы, естественно, с большим акцентом. Ребята дразнили ее в связи с акцентом (на первых порах чудовищным), а также в связи с тем, что она еврейка. Когда она пошла в школу, ее мучения усилились, т.к. появились новые «товарищи», не упускавшие случая зло шутить над ней, а иногда и преподаватели позволяли себе передразнивать за неправильно произнесенные или написанные слова. Несмотря на это, четвертый класс она закончила с хорошими оценками. Семилетку она закончила на «отлично». Преподаватели зачитывались ее сочинениями. Но реальность не давала спокойно жить. Ее еврейское происхождение постоянно преследовало ее в контактах с людьми. И она после окончания седьмого класса решила уехать из Миасса. Сарра поехала в Симферополь и поступила там в библиотечный техникум, который закончила также на «отлично». В Симферополе она также посещала кружок художественной гимнастики. По окончании техникума она вернулась в Миасс и устроилась на работу библиотекарем. Одновременно Сарра училась в вечерней школе в 9 и 10 классе. Все это время она занималась туризмом, в частности, ходила на байдарках по горной Уральской реке Чусовая. Окончив десять классов, Сарра поступила в Челябинкий политехнический институт на отделение электроники, закончив который она пошла работать инженером в Государственный ракетный центр в городе Миасс. Свою судьбу, свою половинку она встретила в библиотеке института. Сарра и Володя оказались в ней одновременно и интуитивно выделили для себя друг друга. Это была встреча на всю жизнь, на долгие 58 лет, которые одновременно оказались и очень короткими. У Сарры родились двое детей – дочь Ольга и сын Тимофей. Муж Володя работал в ракетном центре, в последствии на высокой должности, он был крупным изобретателем и ему присвоили звание «Заслуженный изобретатель России». Отработав на предприятии 40 лет, они уволились и через полтора года переехали на ПМЖ в Израиль. Здесь начиналась новая жизнь. Трудная, но интересная. Освоили язык, а Сарра кроме этого освоила компьютер на хорошем уровне. Муж начал писать книги. Вместе они выпустили в свет одиннадцать книг самой разной тематики. И здесь владение Саррой компьютером и отличное знание русского языка невозможно переоценить.

*******************************************************

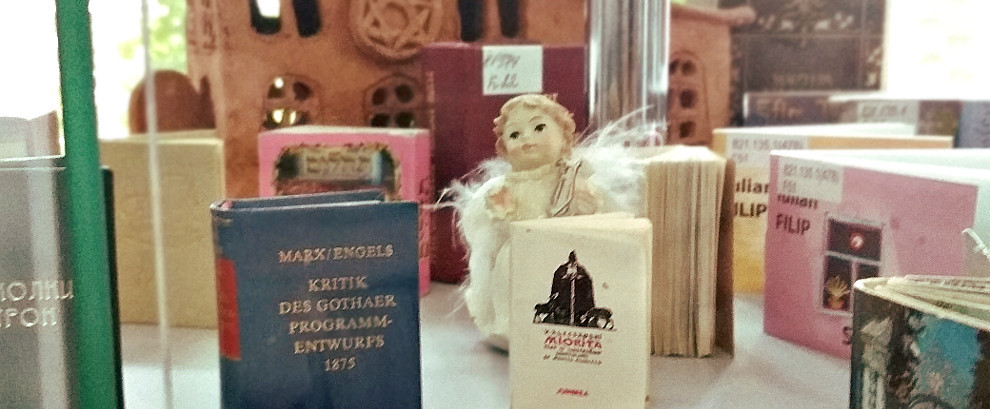

Все книги Владимир и Сарра Кривонос любезно передали в дар нашей библиотеке.

- Войны, события, люди и встречи/ Владимир Кривонос. -Тель-Авив: Книга-Сэфер, 2009. -417 с.

- Войны… : [стихи] / Владимир Кривонос; Ред. Сарра Кривонос; Худ. Вольф Бульба. -Тель — Авив: Beit Nelly media, 2015. -351 с.: ил.

- Годы испытаний и встреч/ Владимир Кривонос. -Тель-Авив: Книга-Сэфер, 2011. -480 с: ил.

- Жизнь в слиянии с природой/ Владимир Кривонос. -Тель-Авив: Книга-Сэфер, 2011. -396 с

- Кот — Баюн и другие/ Владимир Кривонос; Ред. Сарра Кривонос; Худ. Вольф Бульба. -Тель — Авив: Beit Nelly media, 2015. -29 с.: ил.

- Лесные истории для ребячей аудитории/ Владимир Кривонос; Ред. Сарра Кривонос; Худ. Антон Берлин. -Тель — Авив: Beit Nelly media, 2012. -304 с.: ил.

- Мир детей и зверей/ Владимир Кривонос; Ред. Сарра Кривонос; Худ. Вольф Бульба. -Тель — Авив: Beit Nelly media, 2014. -136 с.: ил.

- Об Израиле с болью и горечью, с гордостью и любовью : Стихи/ Владимир Кривонос; Ред. Сарра Кривонос. -Тель — Авив: Книга-Сэфер, 2008. -362 с.

- Поэзия сада/ Владимир Кривонос; Ред. Сарра Кривонос; Худ. Антон Берлин. -Тель — Авив: Beit Nelly media, 2012. -127 с.: ил.

- Про детей и зверей/ Владимир Кривонос; Ред. Сарра Кривонос; Худ. Антон Берлин. -Тель — Авив: Beit Nelly media, 2011. -64 с.: ил.

- Фантазии / Владимир Кривонос; Ред. Сарра Кривонос. -Тель — Авив: Beit Nelly media, 2013. -35 с.: ил.

Related Posts

Лев Берг

23.09.2015  А-Д, Евреи Молдовы

А-Д, Евреи Молдовы

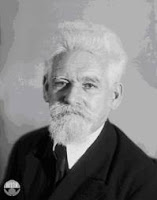

БЕРГ

ЛЕВ СЕМЁНОВИЧ (Симонович)

14 (26) марта 1876, Бендеры — 24 декабря 1950, Ленинград

Зоолог, географ, ихтиолог, академик.

Родился в еврейской семье. Ребёнком подолгу смотрел на реку, подсаживался к рыбакам, научился распознавать виды рыб. Перед его глазами по Днестру проплывали большие корабли, сплавлялся лес, а рыба ловилась такая, что, неся ее на вытянутой вертикально вверх руке, хвост волочился по земле… Потом он в Кишинёве на пансионе у одной вдовы, первый ученик в классе, отлично овладевает языками –латинским, греческим, немецким, французским, а также молдавским, хотя он и не преподавался. Он идеально грамотен по-русски, много читает. Летом на каникулах в Бендерах, снова на реке, начинает коллекционировать рыб, умеет их препарировать, познавать научно. Кончает гимназию с золотой медалью, путь в университет открыт. Но есть препятствия. Его влечёт естествознание, отец – городской нотариус – хочет видеть сына юристом. Лев категорически против, мать и сёстры поддерживают его, отец, скрепя сердце, идёт на уступки. Есть и вторая препона. Лев хочет только в Московский университет, где хорошие и знакомые ему по книгам профессора и, главное, богатейший зоологический музей. Но в Москву евреям доступа нет – «черта оседлости». Надо принимать христианство, и Берг идёт на это. Драма для отца, об этом известно. Никто не пишет, что это означало для самого Льва. Конечно, он переживал, но молодость, стремление в науку, вероятно, помогают ему пережить эту непростую ситуацию. В сентябре 1894 года Берг стал студентом естественного отделения физико-математического факультета Московского университета. Получает «уголок» в зоомузее и с увлечением занимается рыбами. В 1897 г . третьекурсник Берг публикует свою первую научную работу «Коллекция рыб Бессарабской губернии». В 1902-1903 Берг изучает гидрологию в Норвегии. В 1913 переезжает в Москву, где получает место профессора в Московском сельскохозяйственном институте. В 1916 Берг был приглашен на кафедру физической географии Петербургского университета, где работал до конца жизни. Берг издал 5 монографий по рыбам России, но главным предметом его научных интересов становится география. К этому времени сложился научный стиль и методы работы Берга, поражавшего необычайной продуктивностью. Его отличали железная самодисциплина, цепкая память, умение работать без черновиков и в любых условиях, ясность и четкость изложения и выводов, прекрасный литературный язык. Он не любил региональные работы. Сделал исключение для своего отчего края: в 1918 г. издал книгу «Бесарабия. Страна. Люди. Хозяйство». Это шедевр из числа сочинений о Молдове. Берг стоял в стороне от политики, но остро переживал ужасы войны и революции, трактуя их как краткое торжество принципа борьбы над принципом сотрудничества. Благодарные потомки не забывают его. Именем Берга в латинской транскрипции названы более 60 видов животных и растений. Этим звонким именем названы два ледника на Памире и в Джунгарском Алатау, мыс на одном из островов Северной земли, вулкан на острове Урюп Курильской гряды. Но нет пророка в своём отечестве: в его родных Бендерах нет улицы его имени. Слово «Берг» означает гора. Это был подлинный Эверест науки. Л.С.Берга называли «последним энциклопедистом ХХ века».

Related Posts

Барух Агадати

22.09.2015  А-Д, Евреи Молдовы

А-Д, Евреи Молдовы

АГАДАТИ БАРУХ

(Бурых Каушанский)

1895, Бендеры — 18 января 1976, Израиль

Танцовщик, хореограф, балетмейстер, художник, кинорежиссёр и продюсер. Создатель израильского национального танца («хора Агадати»),

пионер израильского кинематографа.

Родился в состоятельной семье Лейба и Баси Каушанских в бессарабском городке Бендеры на берегу Днестра. Помимо него в семье росли ещё двое младших детей: брат Ицик и сестра Рейзл (Роза, в Палестине — Шошана Пинкус). Учился в хедере и в светской гимназии в Бендерах. В 1910 году, пятнадцатилетним подростком самостоятельно уехал в Палестину, где поступил в школу искусств и ремёсел Бецалель в Иерусалиме под руководством Бориса Шаца. Живя в Петах-Тикве, зарабатывал на жизнь работая на укладке асфальта, позже — частными уроками танца. В 1914 году вернулся к родителям и поступил в балетную школу при Одесском оперном театре, после окончания которой был принят в танцевальную труппу театра. Согласно легенде, сценический псевдоним «Агадати» (дословно: легендарный) возник случайно именно в этот, одесский период с лёгкой руки поэта Якова Фихмана, который представил так молодого танцовщика признанному мэтру еврейской литературы Хаим-Нахман Бялику. После окончания Первой мировой войны в 1919 году Каушанский вновь уехал в подмандатную Палестину на знаменитом корабле «Руслан» и целиком посвятил себя танцу. Сначала организовал балетную труппу (Еврейский художественный балет), которая однако не пользовалась успехом; тогда переключился на современную хореографию. Поставил несколько танцевальных представлений с использованием произведений классической музыки, традиционного хасидского танца и с костюмами по собственным эскизам. Постепенно он стал включать в программы восточные и религиозные (например, в танце мотивы. Сам же Агадати выступал и солистом труппы, которая получила название «Хеврэ траск». В начале 1920-х годов, отталкиваясь от молдавских народных танцев виденных им в Бессарабии, Агадати создал собственный танец на музыку учившегося тогда в Париже румынского композитора Александра Босковича со словами Зэева Хавацелета. В отличие от бессарабской хоры, в музыкальном плане этот танец, получивший название «хора Агадати», использовал быстрый ритм на четыре четверти, но схожую с бессарабской круговую хореографию. Хора Агадати приобрела необычайную популярность, стала первым израильским национальным танцем и широко распространена по сей день. С 1923 по 1927 год Агадати вместе со своей труппой жил в Европе, гастролируя в Варшаве, Берлине, Вене и Париже. По возвращении в Тель-Авив, Агадати всё меньше времени уделял хореографии, которая в те времена не вызывала среди поселенцев особого интереса. На протяжении ряда лет он занимался постановкой ежегодных карнавальных шествий «Адлояда» на праздник Пурим в Тель-Авиве, которые в результате стали традиционными. Уже в 1928 году он снялся в совместном палестино-немецком фильме «Весна в Палестине», который представлял собой комбинацию игрового кинематографа с документальной хроникой. Именно этот стиль и привлёк Агадати, и в 1931 году он вместе с младшим братом Ициком основал кинокомпанию Aga-film, которая до 1934 года занималась выпуском документальной кинохроники из жизни поселенцев. В середине 1930-х годов он открыл в Тель-Авиве первый постоянный кинотеатр. Интерес к кино у него однако не угас и уже после образования государства Израиль, в 1950 году Агадати вместе с братьями Йосефом и Мордехаем Навон открыл первую в стране кинокомпанию «Гева» в Тель-Авиве. Тогда как братья Навон выступали исключительно в роли продюсеров, Агадати зачастую был и продюсером, и режиссёром-постановщиком, и сценаристом, и оператором, и художником-оформителем собственных кинокартин. Так в картине «һаЭтмол Шел Махар» (Завтрашнее вчера, 1964) он одновременно играет все вышеуказанные роли, и вновь совмещает игровое кино с кинохроникой. Из других фильмов следует отметить «Навэ Мидбар» (Оазис в пустыне, 1960), отмеченный специальной премией на Стокгольмском кинофестивале, «I Like Mike» (Мне нравится Майк, 1961), «Хевра ше-казот» (Такая компания, 1964) и «һалах ба-Садот» (Он шёл полями, 1967) по роману Моше Шамира (1921—2004). Барух Агадати никогда не был женат и умер в Тель-Авиве 18 января 1976 года в одиночестве. Вскоре после его смерти вышел посвящённый его жизни документальный фильм режиссёра Адама Гринберга (1976), а через десять лет — обширная монография Гиоры Манора «Агадати — Халуц һаМахол һаХадаш бе-Эрец Исраэль» (Агадати — пионер современного танца в Земле Израиля, издательство Сифрият һаПоалим: Тель-Авив, 1986). Наконец, в 1997 году на экраны вышел документальный фильм Гиллеля Тристера «Agadati: Screen of an Artist». Именем Агадати названы улицы в Израиле.

Related Posts

Гилад Зурбавел

22.09.2015  Е-К, Евреи Молдовы

Е-К, Евреи Молдовы

ЗРУБАВЕЛ ГИЛАД

9 декабря 1912, Бендеры — 12 августа 1988, Израиль

Поэт.

Зрубавель Гилад родился в Бендерах в 1912 году, в семье Хаима Гласса и Хаи Бирбаер. В 1922 году через Одессу семья перебралась в подмандатную Палестину, где поселилась в киббуце «Эйн-Харод». В 1942—1948 годах Гилад был одним из боевых командиров «Пальмаха» (элитные подразделения еврейской военизированной организации Хагана), написал его гимн «Мисавив Иехом hаСaap» (Вокруг шумит гроза). С 1956 года — один из редакторов издательства «hаКиббуц hаМеухад». Зрубавель Гилад является авторм восьми поэтических сборников, в том числе «Прихат hаОраним» (Цветение сосен, 1950), «Нахар Ярок» (Зелёная река, 1956), «Афар Нохер» (Сияющий пепел, 1960), «Ор Хозер» (Отраженный свет, 1970), «hаКихли» (Дрозд, 1978), а также книг для детей. Проза Гилада включает беллетризованные воспоминания о детстве и юности в киббуце («Сиха ал hаXоф» — Беседа на берегу, 1954; «Шоршей hаНахал» — Корни ручья, 1978). Составил сборники «Маген баСетер» (об участии евреев Палестины в военных действиях Второй мировой войны, 1952), «Сефер hаПалмах» (Книга Пальмаха, 1955) и другие. Писал на иврите. Лирика Гилада черпает вдохновение в сельском пейзаже Израиля. Чутко воспринимая природу, Гилад преломляет ее картины через личные переживания, выражая таким образом общность движений человеческой души с «сокровенною душой» окружающей флоры и фауны. Стиль Гилада – непосредственный, чёткий, лишенный вычурности. В 1981 году был удостоен премии имени Бялика. Зрубавель Гилад умер в 1988 году в Израиле в городе Эйн-Харод.