еврейский кишинёв прикрепленные посты

Александр Палей

25.10.2022  Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев

Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев

АЛЕКСАНДР ПАЛЕЙ

Пианист

В Кишинёве у меня всегда ёкает сердце! Здесь я родился и провел свои детство и юность в окружении самых любящих и дорогих мне людей. Это были счастливые годы на улице Щусева, 149, возле Мединститута. Нашего дома давно не существует, его уничтожило землетрясение 1977 года, но этот тёплый и уютный уголок Кишинева всегда будет жить в моем сердце. Конечно, город сегодня другой, изменились его облик и атмосфера, но он по прежнему утопает в зелени и радует ароматами акаций, лип и и каштанов! Такого, наверное, нет ни в одной столице мира, а я много где побывал…

Моя семья оказалась в Кишинёве в 1945 году, сразу после окончания войны. Родители мамы, родом из белорусского Гомеля, вначале были эвакуированы в Казахстан. Затем после освобождения Молдавии, дедушку – очень хорошего бухгалтера, направили на работу в Кишинёв.

Папа – коренной одессит, ушел на войну, когда ему было всего 16. Вернувшись домой после победы, он узнал, что всю его семью расстреляли, в память о родных ему не осталось даже фотографии. Отцу морально тяжело было оставаться в Одессе и он переехал жить в ближайший большой город – Кишинев.

Родители познакомились в конце 40-х, в первый их день учёбы в Медицинском институте (В 1945 году в Кишинёв из эвакуации целиком переехал Второй Ленинградский Мед, с сильнейшей профессурой). 1 сентября первокурсник – папа, облаченный в гимнастёрку, вошел в аудиторию, увидел маму, и спросил – можно сесть с вами рядом? С тех пор они никогда не расставались, это была настоящая, большая любовь, которую папа и мама пронесли через всю свою жизнь! Родители были врачами от Бога, многие в Кишинёве их очень хорошо знали.

Папа и мама невероятно любили музыку, будучи медиками они постоянно сталкивались с человеческим горем и страданиями, поэтому музыка была для них своего рода отдушиной. Эта страсть передалась и мне. С малых лет, побывав у кого-то в гостях я научился играть на рояле, в четыре года уже ходил по пятам за родными, умоляя их купить инструмент.

Родители много трудились, отец – участковым терапевтом, мама – кардиологом в больнице Скорой помощи, работали жившие с нами бабушка и дедушка. Мы не были богачами, но и бедными нас назвать было трудно. И все же для нашей семьи, приобретение фортепиано, стоившего по тем временам каких-то то баснословных денег, было очень большой и серьезной покупкой. Папа тогда предупредил меня: Саша, пианино — это не игрушка, если ты решил заниматься, отнесись к этому очень ответственно и серьезно. Я настолько проникся этим его наставлениям, что проводил за инструментом по 10-12 часов. Бабушке пришлось буквально выкидывать меня на улицу, чтобы я хоть немного отдыхал и дышал свежим воздухом.

Отдельно хочется рассказать про мою бабушку – Анну Моисеевну. Она была человеком редкой эрудиции, выпускницей исторического факультета Санкт-Петербургского университета, одной из основательниц библиотеки имени Крупской. Заведовала читальным залом.

Именно ей я обязан своим всесторонним образованием, любовью к чтению и живописи. Вообще, все члены семьи очень много занимались моей общей культурой. В 5 лет родители привели меня на оперу «Евгений Онегин», в 7 лет на балет «Спящая красавица».

Бедные папа и мама никогда не проводили отпуск вдвоём – они целиком посвящали его мне. Если один месяц летних каникул я отдыхал вместе с отцом на море, то во второй – ездил с мамой в Москву или Ленинград, чтобы познакомиться с историческими местами, насладиться театрами и музеями. По возвращению домой, я должен был во всех подробностях отчитаться бабушке, где висит Рембрандт, а где Леонардо Да Винчи и какое впечатление произвела на меня та или иная картина. Мама вспоминала, что однажды, когда мне было лет 9, я потерялся в Третьяковской галерее. Все кинулись искать мальчика Сашу и очень удивились, когда нашли меня в окружении толпы посетителей у картины Врубеля. С важным видом я объяснял всем присутствующим смысл, который вложил художник в своего «Демона».

Моя огромная любовь к японской живописи началась здесь, в Кишинёве, с легкой руки бабушки, приведшей меня, школьника младшего возраста в наш Художественный музей. Там, я впервые увидел японскую ксилографию Укиё-э, которая меня буквально заворожила. Сегодня у меня одна из самых заметных коллекции таких гравюр в Европе.

После 1945 года, когда Бессарабия отошла СССР, в Кишинёве «застряло» немало интеллектуалов музыкантов, художников, архитекторов, получивших до войны очень качественное европейское образование. Так, моя учительница в Музыкальной школе им. Е. Коки – Евгения Михайловна Ревзо, родилась в Париже, закончила консерваторию в Милане, потом училось в Бухаресте. Она в совершенстве владела французским, итальянским, румынским и русским языками. Только сейчас, я понимаю, насколько она была мудрым и чутким человеком. Сегодня в моде культура вундеркиндов. В своё время я в определенной степени им был – в 4 года научился читать, играть на фортепиано, исполнять на слух музыкальные произведения, в школе был круглым отличником, в 13 лет начал давать первые сольные концерты. Мой педагог очень осторожно подходила к моему дарованию, понимая что талант – это как хрупкое растение, которое нуждается в нужном количестве воды и заботы. У Евгении Михайловны было огромное чувство ответственности, то, чего не хватает современным педагогам. Она никогда не пыталась сделать из меня предмет кратковременной сенсации, оградила меня от всякого около музыкального шума, не имеющего ничего общего с серьёзной терпеливой, каждодневной работой.

С высоты моих нынешних лет, могу сказать, что мое кишиневское детство было непростым, но абсолютно счастливым ! Я – единственный ребёнок в семье, всю жизнь жутко завидовал тем, у кого были братья и сестры. Родители меня всячески пестовали, контролировали каждый мой шаг, им важно было знать – какие книги я читаю, с какими девочками общаюсь.

Семья наша, состоявшая из пяти человек – меня, папы, мамы, бабушки и дедушки, ютилась в двух небольших комнатах. Я спал на раскладушке под роялем. Отопление – печное. Во дворе нашего трехквартирного дома размещались сараи, где мы хранили дрова и уголь. Папа вставал в 4 утра, чтобы протопить наши старинные изразцовые печи. Бабушка и дедушка каждое воскресенье ходили на Центральный базар. Там у них был «свой» человек, у которого они на протяжении 30 лет покупали свежую сметану и мясо. В свои детские годы, я был достаточно упитанным и избалованным ребёнком, выросшим в атмосфере всеобщей и безусловной любви. Но эта любовь была суровой, поблажек мне никогда не давали.

В 12 лет я … убежал из дома! Одержимый фортепианной музыкой, я настолько сильно хотел учиться в Центральной детской музыкальной школе в Москве, что решил повторить судьбу Ломоносова и отправился из Холмогор, то бишь из Кишинева, покорять столицу. Не имея ни копейки за душой, я проехав зайцем до вокзала, пробрался в поезд «Кишинёв-Москва». Когда состав тронулся, я подошёл к проводнице и, надеясь на ее полное понимание, очень интеллигентно поведал свою историю. Она очень удивилась, ей и раньше попадались беглые дети, но, чтобы ребёнок целенаправленно сбегал в Москву в музыкальную школу, с таким она сталкивалась впервые. Женщина не растерялась, связалась с начальником поезда и уже в Тирасполе меня высадили и пересадили на поезд «Одесса-Ивано-Франковск», который доставил меня прямиком в Кишинёв. На вокзале меня уже ждал насмерть перепуганный папа. А бабушка, которую чуть не свалил инфаркт от переживаний, сказала мне – ну, как ты мог, Саша, уйти из дома и даже не покушать? Единственным человеком, кто понял меня и не отругал в этой ситуации была моя учительница Евгения Михайловна Ревзо.

Я уехал из Кишинёва в 1974 году! После окончания музыкальной школы «Е. Кока», уже будучи победителем Молдавского республиканского конкурса исполнителей классической музыки, я стал студентом московской государственной консерватории! И не просто студентом, а учеником знаменитой пианистки, педагога Беллы Давидович. Приехал я в Москву, 17 -летним мальчишкой, совершенно далёким от практической, самостоятельной жизни – не знавшим, что такое помыть вилку или сходить на рынок. Из абсолютно тепличных условий, попал в жесткую реальность. Несмотря на свою избалованность, я выжил и стал вполне себе самостоятельным молодым человеком. Получал хорошую стипендию, плюс присылали деньги родители. Театры, концерты, выставки – я не пропускал ни одной премьеры. Наше общежитие в те годы было лучшим в СССР. Весь подвальный этаж в нем занимали инструментальные классы, из которых меня невозможно было вытащить. Я закрывал рояль одеялами, чтобы не было слышно и занимался ночами напролет.

Родителям было очень сложно представить, как там их единственное чадо, одно без них в Москве, и частенько ко мне приезжали. Помню, как папа – клеил обои в моей комнате, мама ходила в магазин, покупала еду.

Им было очень тяжело свыкнуться с мыслью, что их сын вырос. Каждые каникулы – летние и зимние, я приезжал в Кишинев. Все меня очень ждали и встречали как заморского гостя. К тому времени из толстого кишиневского мальчика, я превратился в субтильного московского юношу, с чем моей бабушке, Анне Моисеевне, было очень тяжело смириться…

После 7 лет, проведенных в Москве, включающих обучение и аспирантуру, по совету еще одного своего педагога, выдающейся пианистки Веры Горностаевой, я снова оказался в Кишиневе! Работая в нашей консерватории на кафедре общего фортепиано, я пытался ездить на международные конкурсы. Все было достаточно проблематично, я сталкивался с множеством преград. Несмотря ни на что, в 1984 году мне удалось стать победителем Международного конкурса имени Баха в Лейпциге – одного из самых престижных в мире, который развернул мою карьеру на 180 градусов. В 1986 году я был удостоен премии Bösendorfer и взял Гран-при на международном конкурсе пианистов имени Панчо Владигерова (Болгария). За всю историю этого конкурса, этим титулом никого кроме меня больше не награждали.

Я покинул СССР, как молдавский артист, но это произошло не по политическим мотивам – политика меня никогда не интересовала! Я понимал, что здесь умру как музыкант. На тот момент, это было единственное решение для дальнейшего развития моей профессиональной карьеры.

Я навсегда запомнил лязг железных дверей в американском посольстве в Италии, которые захлопнулись вслед за мной. В тот момент я осознал, что моя жизнь начинается с нуля, был готов к мысли, что никогда не вернусь домой. Для родителей мой поступок стал настоящим потрясением, они не знали о моих намерениях, сами никогда никуда не планировали уезжать. Папу и маму несколько месяцев подряд вызывали на допросы в КГБ. На дворе был 1988 год – «ветер перемен» обрушится на Советский Союз еще только через несколько месяцев …

Я благодарен Америке за то, как сложился мой творческий путь, но ощущаю себя гражданином мира! В США, в отличии от Европы главенствует поп-культура и это ощущается во всем.

Когда я приехал в Париж первый раз, у меня было чувство, что я знаю здесь каждый уголок. Бабушкины уроки по французской литературе и французской живописи даром не прошли. И конечно, этому посодействовала, и мой педагог Евгения Михайловна Ревзо, которая родилась в этом городе и передала мне любовь к французской музыке и её культуре.

В 1992 году я с большим трудом уговорил родителей переехать ко мне в Нью-Йорк, они согласились, но их буквально сжирала ностальгия по Кишиневу! Все в Кишинёве было лучше, и сахар слаще, и солнце ярче, и лекарства эффективнее. А уж как они тосковали по кишиневским кэрнэцеям… Хотя жили они в Америке замечательно, ни в чем никогда не нуждаясь. Вели размеренную жизнь пенсионеров, но были настолько преданными врачами, что лечили без всяких денег половину Бруклина. На их похоронах собралось астрономическое количество народа – все эти незнакомые мне люди были их пациентами…

Кишинёв остаётся частью моего сердца! Я иногда слышу, как иногда кто-то говорит о нем – «провинциальный город», но Кишинёв по своему духу никогда не был провинцией. В этом «провинциальном» городе я слышал самых великих музыкантов 20-го века – Давида Ойстраха, Леонида Когана, Святослава Рихтера. Кишинёв был большим культурным центром. Как-то в разговоре со мной, великий Мстислав Ростропович с любовью отозвался о моём родном городе: «Кишинёв, какое большое удовольствие для меня было играть здесь!».

Но есть вещи, которые меня ужасают. Сгорела Филармония – священное место для каждого кишиневца, неравнодушного к музыке. В тот момент, когда я узнал о пожаре, я почувствовал, как сгорело мое детство. Трагедии происходят, и это ужасно, но прошло уже два года, а руины как стояли, так и стоят на пепелище.

Мне непонятно, почему не увековечивают память великих людей, имеющих прямое отношение к этой стране. Дом выдающейся оперной певицы Лидии Липковской в Кишиневе находится в ужасающем состоянии, подойти страшно.

Для меня очень странно, почему наша кишиневская консерватория не носит имя величайшего пианиста и композитора 19-го века Антона Рубинштейна, уроженца Молдовы…

Каждый раз, проходя по кишиневским улицам, я не перестаю ощущать знакомые нотки теплой ностальгии… Да, сегодня город другой – здесь появились новые здания, крутые автомобили, магазины с яркими вывесками. Но «мой» Кишинев – это два роскошных куста сирени, которые росли когда-то в нашем дворе на улице Щусева (первое время в Америке мне постоянно снился их запах). Это парочка львов, охраняющих парк Пушкина. Когда моя жена (пианистка Пей Вен Чен) первый раз приехала в Кишинев, она ожидала, с моих слов, увидеть их огромные размеры и разочарованно сказала: разве они огромные? Но в моем детстве эти львы казались мне именно такими!

Я безумно люблю вечерний Кишинёв, есть в нем что-то мистическое. Навсегда запомнил, как однажды вечером ещё школьником шёл от своего педагога и в сумерках увидел восточное здание нашего Краеведческого музея. Я опешил от этой красоты и вдруг в его саду увидел живую лань. Это было так волшебно как в сказке про «1000 и одну ночь»…

Уверен, что и сегодня Кишинев может многим удивить…

Подготовила Наталья Шмургун

Related Posts

Люба Фельдшер

09.08.2022  Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев

Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев

Related Posts

Илья Журбинский

05.11.2021  Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев

Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев

Илья Журбинский

Илья Журбинский — поэт, прозаик. Родился в Молдавии. Окончил Кишинёвский сельскохозяйственный институт. С 1992 г. живёт в США.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК ВАРИТЬ СЛИВОВОЕ ПОВИДЛО?

— Давай полетим в Кишинёв, — говорит мне жена время от времени.

Она там родилась и прожила 23 года, а я, хоть и перебрался туда только двухлетним, прожил значительно дольше из-за разницы в нашем с женой возрасте.

Кишинёв — это город моего детства, юности, молодости, любви, ревности, радости — перечислять можно долго, проще сказать — первой половины моей жизни, которая разделена на два пока ещё не равных периода: жизнь в Кишинёве и после Кишинёва. И первый период всё отдаляется, а второй становится всё длиннее.

Когда меня спрашивают здесь, в Америке, откуда родом, я отвечаю: из бывшего Советского Союза, потому что название Кишинёв им вряд ли о чём-то скажет.

— Давай не полетим, — отвечаю я жене. — Ты же знаешь, в одну реку…

В Кишинёве папина могила. А ещё место, где закопаны останки моей бабушки, погибшей в гетто. Неизвестно где это место.

После войны на территории еврейского кладбища разбили парк имени Куйбышева. Так что останки моей бабушки скорее всего покоятся под каким-то парком, или зданием, или улицей.

В Кишинёве, на Телецентре, в 9-ом Охотском переулке, стоит дом, где я провёл детство и юность, откуда уходил и куда возвращался беспокойной молодостью. И другой, пятиэтажный, на Скулянке, на улице Пригородной, где я прожил последние три с половиной года в однокомнатной квартире. Дома́ всё ещё стоят, и даже номера на них всё те же, а вот улицы переименованы и теперь называются Вынэторилор и Друмул Кручий. Звучит красиво, но уже не родное.

Теперь я живу в другой стране, в собственном доме, где количество комнат в два раза превышает количество обитателей, но разве можно сравнить это с радостью получения первого приватного жилья, пускай и крохотного, в уже не самом юном 34-хлетнем возрасте?

В Кишинёве живут мои друзья. С Серёгой я дружу со второго класса. Раньше выражение «дружим сто лет» было красивой метафорой, а теперь всё более обретает цифровую достоверность. У Серёги уже трое внуков, но не называть же его Сергей Петрович.

Конечно, с друзьями хочется повидаться. Но мы и так периодически видимся, когда они приезжают в Штаты. Или в Канаду. До Монреаля шесть часов быстрой езды, до Торонто — восемь.

В Кишинёве живут мои одноклассники. Большинство из них я не видел чуть ли не полвека. Когда человека долго не видишь, есть риск того, что он сильно изменился. Особенно внешне. Вдруг какая-то бабушка воскликнет: — Илюша, ты меня не узнаёшь? Мы же сидели за одной партой.

То есть хочется, конечно, с одноклассниками встретиться, но, по-моему, более естественно переписываться с ними на Одноклассниках точка ру. Там они на фотографиях, хотя на школьников уже и не похожи, но вполне молоды. Да и у меня фотография двенадцатилетней давности там висит. Сейчас я выгляжу лет на тридцать старше.

— Давай полетим в Кишинёв, — говорит жена. — Это же наш город.

Конечно, наш. Там мы познакомились и полюбили друг друга навсегда.

«Так не бывает!» — наверняка возразит мне привередливый читатель, — «Всякое навсегда имеет свой предел».

Не буду спорить. С вами не бывало. А вот с нами произошло.

— И что? — спрашиваю я жену. — Будем бродить по нашим улочкам? Мы всё те же, а улочки уже не те, и называются уже по-другому, и люди по ним ходят другие, и мы для них уже иностранцы — и для людей, и для улочек.

Помнишь, как мы целовались на улице и от кондитерской фабрики шёл чудесный запах конфет, который только усиливался в поцелуе? И что, остановиться там и убить новым поцелуем память о том шоколадном?

— Ну, почему убить? — возражает жена. — Это будет другой поцелуй, и они будут бесконфликтно жить независимо друг от друга.

Наверное, она права. Но дело ведь не только в поцелуях.

— Давай полетим в Кишинёв, — опять говорит жена. — Когда ты последний раз катался на троллейбусе?

Действительно, на троллейбусе последний раз я ездил в Кишинёве. В Америке этих рогатых зверей почему-то не привечают.

Когда я был маленьким, в городе было четыре троллейбусных маршрута, а когда уезжал — уже около тридцати. Первые четыре я до сих пор хорошо помню. Может быть потому, что в детстве мы на всё смотрим широко раскрытыми глазами.

Мой отец работал журналистом на радио, в пятнадцати минутах ходьбы от дома. А мама — на другом конце города, на заводе холодильников. Она переводила патенты с английского и немецкого. Мама знала восемь языков и подхватывала их легко и свободно. В эвакуации в Киргизии, она быстро выучилась киргизскому, а приехав после войны в Молдавию, уже через полгода свободно говорила по-молдавски.

До работы маме ехать было около часу. Она садилась в троллейбус и открывала «Советиш Геймланд», единственный еврейский журнал, выпускавшийся в Советском Союзе, который она выписывала из года в год. Пассажиры таращились на диковинные буквы, и однажды один из них поинтересовался, китайский ли это язык или корейский. Услышав, что еврейский, он с удивлением воскликнул: — А разве это можно?

Еврейский язык не был чужим для Кишинёва. В начале 20-го века евреи составляли большинство населения города. А в 70-десятые — 80-десятые в городе проживали порядка 40 тысяч евреев.

Старые (как мне тогда казалось) евреи облюбовали скамейки в скверике напротив гостиницы Молдова. Разговаривали на идише, обсуждали последние новости, играли в шахматы, покачивая орденскими планками.

Теперь гостиницы уже нет. В её здании разместился банк. И старых евреев тоже нет. Умерли или разлетелись по миру. А на месте скверика ныне молдавский вариант московского Арбата.

— Давай не полетим, — отвечаю я жене. — Ты же помнишь, в прошлый раз Кишинёв был уже не тем. А с тех пор прошло больше двадцати лет. Теперь он нас не узнает вообще.

Мы уже прилетали туда. В 1999-ом. Эта неделя слилась в один очень долгий день бесконечных встреч, застолий, гуляний и выполнения поручений наших американских друзей, знакомых, знакомых друзей и т.д., и т.п.

— Здравствуйте! Дора Вайнштейн из Нью-Йорка просила вам это передать. Нет, спасибо, мы очень спешим. Ну, разве что, на минутку.

И мы заходили на минутку, чтобы не обидеть хозяев, которых видели первый раз в жизни, а там уже с утра нас ждал накрытый стол. И уйти быстро было абсолютно неприлично и невозможно. И, передав подарки, мы уходили с подарками, для передавших подарки.

Я не помню, спали ли мы вообще в эту неделю, потому что время для общения с друзьями стремительно сокращалось и тратить его на сон было просто неразумно.

Что-то, видимо, выдавало в нас людей, уже в городе не живущих. Может быть, то, что мы вместо того, чтобы фотографироваться, делали снимки домов, архитектурной ценности явно не представлявших. Однажды, когда очередным объектом стал дом, в котором когда-то жили наши друзья, из окна проезжавшей машины высунулся какой-то мужчина и крикнул: «Ребята! Не уезжайте все!» Мы помахали ему руками.

— Нет, давай полетим, — не соглашается со мной жена. — Ты помнишь запах жареных перцев? Его можно услышать только в Кишинёве.

Да, действительно, сколько перцы не жарь на гриле во дворе, но это не более, чем запах еды. А вот в Кишинёве в конце лета это было совсем по-другому. Там вкусно пахли старенькие дворики, мимо которых мы проходили. Запах жареных перцев мешался с ароматом роз, дымом сигарет Флуераш и с удивительной юношеской уверенностью в то, «что всё ещё будет». Это был запах родного города.

— Зато сейчас там никто не варит сливовое повидло. Они просто уже не помнят, как это делать, — аргументирую я, в поисках весомого предлога для отказа.

— Ну так расскажи им, — подстрекает меня жена.

О, это сливовое повидло! Для его приготовления нужно было несколько кирпичей, на которые ставился медный таз. Под ним разводился огонь. В таз засыпались сливы без косточек, и под неторопливые светские разговоры и помешивание длинной деревянной палкой происходил таинственный процесс приготовления сливового повидла, которое потом загружалось в трёхлитровые банки — для зимы.

Светские беседы в дошкольном возрасте меня интересовали не слишком, но я помню, что женщины обращались друг к другу с приставкой «мадам». Мадам Роза, мадам Соня. Это добавляло повидлу особый шарм.

Однажды мамина сестра, тётя Валя, угостив меня свежесваренным повидлом, спросила, нравится ли оно мне.

— Хорошее, — ответил я, — но у нас лучше.

Все засмеялись, и мне стало очень обидно.

— Ты что забыл? Мы же с тётей Валей вместе варили, — сказала мама. И я, чтобы скрыть досаду и смущение, начал истошно хохотать.

— А ещё ты, наконец-то, должен показать мне этот стадион, где ты во время футбольного матча получил травму головы, — продолжает подстрекать меня жена.

Травма была пустяшная, и получил я её в День Победы 9 мая 1974 года. Нистру принимал чемпиона страны киевское Динамо и Рудик Атамалян забил победный гол. Мы победили 1:0. Я принимал участие в этой игре, причём весьма активное, сидя на трибуне Республиканского стадиона. Празднуя невозможный гол, болельщик, сидящий рядом выше, от восторга и нереальности происходящего стукнул меня по голове зонтиком. Боже мой! Да любой болельщик на стадионе охотно принял бы такой удар в обмен на победный гол.

Футбол занимал заметное место в моей жизни, и я с детства не пропускал почти ни одной игры кишинёвской команды, которая время от времени меняла своё название. Помню, где-то в третьем или четвёртом классе в день матча папа уехал в командировку в какой-то колхоз, а я всё смотрел на часы и надеялся, что он успеет вернуться до начала матча, и мы вместе поедем на стадион. Он вернулся часов в пять, очень усталый, а игра была в семь. И я всё уговаривал его поехать, и, когда понял, что он не поедет, горько проплакал весь вечер.

Республиканский стадион был очень уютным и находился в центре города. Говорят, что футбольное поле было одним из лучших в Союзе. Но Союза давно уже нет. И стадион этот давно разрушен.

— Нет смысла ехать, — отвечаю я жене. — Стадиона уже нет, да и команды Нистру уже нет. От всех тех событий осталась только моя недобитая голова. Ты можешь её лицезреть, не покидая дома.

— Ты стал слишком рациональным, — вздыхает она. — Ты даже с твоим близким другом Мишей, живущем в часе езды, уже не виделся два года.

Неужели два года? Бежит время… Как-то так получается, что каждый из нас живёт в своём ритме и наши параллельные никак не могут пересечься. Почти каждый день Миша звонит мне в удобное для него время, или я звоню ему, и мы ведём долгие телефонные разговоры. А выпить можно и по Скайпу.

Жизнь, действительно, всё больше превращается в виртуальную реальность, когда для общения достаточно интернета и телефона, и личное присутствие не обязательно.

Переписываюсь в Ватсапе с сестрой, живущей в Израиле, смотрю видео и фото, которые она присылает — и не чувствую расстояния.

А для разговора с давно умершими родителями и телефон с интернетом не нужны.

— Давай полетим в Кишинёв, — опять говорит жена.

Июнь 2020

(Публикация в журнал-газете «Мастерская»).

Related Posts

Марина Степнова

19.06.2021  Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев

Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев

МАРИНА СТЕПНОВА

(Ровнер)

Писательница, поэтесса, редактор, переводчик, сценарист.

Бомбоане и кодруле: Марина Степнова о жизни в Кишиневе.

Рассказ из сборника «Без очереди».

ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА «БЕЛЫЙ УНИТАЗ»

Первое, что я увидела и запомнила, было солнце.

У солнца был вкус, цвет, запах, тяжелый и нежный нажим. Оказывается, оно было таким. На несколько месяцев это слово (даже не слово, а ощущение) стало для меня главным — оказывается.

Оказывается, розы росли прямо на улице — белые, красные, чайные, даже черные, — честное слово, непроницаемо черные на отворотах и обшлагах, бархатные, как кошачья шкурка, и горьковатые на вкус. Белые лепестки, если разжевать, были кисловатые, прохладные. А из розовых — варили варенье. Еще из белой черешни. И из помидоров. Но самое вкусное варенье оказалось из абрикосов, целеньких, полупрозрачных, светящихся, внутри каждого — словно эмбрион, упругая косточка. Абрикосы, кстати, тоже росли на улице. И персики — правда, несъедобные, маленькие, густо-фиолетовые, плотно-шерстяные, как будто войлочные. Декоративные. Шелковица марала бульварные тротуары — белая, черная. Оказывается, бульвары — тоже были, и проспекты, и Комсомольское озеро с каскадом фонтанов, сбегающих от белой ротонды на вершине холма к самой воде, покачивающей нарядные лодки. Летом, вечерами, фонтаны подсвечивали радостным, разноцветным, а в ротонде играл духовой оркестр. Еще был театр, нет, три театра и один цирк, а еще — зоопарк и самая настоящая беломраморная триумфальная арка, перемигивающаяся через площадь с красным, гранитным Лениным и средневеково-бронзовым, зеленоватым, в патину, Штефаном чел Маре.

Это вообще были цвета Кишинева (а заодно и молдавского флага) — красный, белый, зеленый. Красное вино, красные помидоры, белые, сказочные, сложенные из котельца домики в центре, каждый словно воткнули в охапку зелени.

Армянская. Болгарская. Угол Ленина.

Степенный, старинный город к окраинам дичал, становился совсем уже простодушным, деревенским. Можно было стукнуть в любую калитку, попросить попить. Хозяин выходил с кувшином домашнего вина, выросшего и вызревшего тут же — бусуйок и шасла кудрявили крышу навеса, в подвале круглили крепкие животы ростовые бочки. Стакан выносился один-единственный, из него степенно пил сперва хозяин, потом — по очереди — все жаждущие. Законы южного гостеприимства. Вино пачкало губы и языки, детям его, поразмыслив, разбавляли водой до акварельной бледности. Брехали собаки, в воздухе дрожала веселая золотая мошкара, птицы к вечеру неосторожно пробовали соперничать с цикадами.

Все пахло, пело, лопалось, переливалось, жило.

Это был шок — только не культурный, а физиологический.

Мне как будто выдали все органы чувств сразу. Больше всего я ошалела от еды. Самое смешное, что я была с младенчества малоежка — список того, что я отказывалась употреблять в пищу, приближался к списку всего съедобного вообще, мама ухищрялась, как могла, пытаясь затолкать в меня хоть что-то, помимо соленых огурцов и молочных сосисок. Последние в Ефремове не водились в принципе и добывались родителями во время командировок в Москву — несколько раз в год. Оставшееся время я держалась только на огурцах.

Но в Кишиневе еда оказалась явлением эстетическим.

Новеньких, нас без конца приглашали в гости, тарелки ставились на стол по-южному — в два ряда: синенькие, красненькие, синенькие с красненькими, лук нарезать мелко-мелко, добавить, перемешать, перцы печеные — с уксусом и чесночком, перцы фаршированные, помидоры — тоже фаршированные, мамалыга (режется ниткой) со сметаной, с брынзой, со шкварками, просто — сама с собой, костица, мититеи, зама, муждей.

Я научился вам, блаженные слова.

Плацинды продавались на каждом углу — жареные, жирные, за 16 копеек, в промасленной бумажке; взбитые сливки в кафе «Гугуцэ» посыпали тертым шоколадом и выдавали лакомкам столовую ложку, серую, алюминиевую, легкую. Всего за пару часов можно было выстоять любой из десятка сортов колбасы (копченая тоже наличествовала!), буженина и пастрома лежали, развалясь, на витринах, цена, даже стыдливо указанная за сто грамм, поражала воображение, но любая хорошая хозяйка умела приготовить не хуже. Мясо запекали в хлебе, в перце, в соли, в дефицитной фольге. В овощном на проспекте Ленина прямо в зале стояла настоящая крестьянская телега — груженная живыми тыквами, синеглазой картошкой, помидорами, сухими связками лука и чеснока.

А центральный рынок? Ряды солений (оказывается, арбузы бывают мочеными, а перцы — квашеными), мешки орехов (оказывается, бывают молодыми, беленькими, похрустывающими на зубах), километры овощей и фруктов (оказывается, продаются ящиками и ведрами), крестьяне за прилавками — самые настоящие, некоторые даже в кушмах! Один ежегодно, в августе, привозил яблоки размером с хороший мячик — каждое весило не меньше шестисот грамм и на свет, разрезанное, было совершенно прозрачным. Под каждой веткой три подпорки стоит — хвастался хозяин.

Задастые кишиневские матроны, деликатно отставив мизинчик, лакомились смрадной овечьей брынзой, выкладывали на тыльную сторону ладони завитки густой сметаны, золотистый, вполне мандельштамовский мед.

Да вы кушайте, кушайте, пробуйте, не стесняйтесь.

Розовое «бычье сердце», зеленоватый «дамский пальчик», лиловый «кардинал».

Гаргантюа и Пантагрюэль из зачитанной книжки стремительно наливались жизнью, превращались в правду, бугрили громадные, розовые, до самого кишиневского неба брюхи и зады.

Все вокруг ели, орали, смеялись, ссорились — и снова смеялись.

Я была даже не счастлива — ошеломлена. А еще: в Кишиневе не говорили — пели. Украинские, молдавские, еврейские, цыганские словечки путались под ногами, ластились, прыгали, норовили лизнуть в лицо. Чужой незнакомый язык был всюду, я ухнула в него солдатиком, с головой.

Кириллица не спасала, а только сбивала с толку, потому что привычные буквы складывались в непривычные слова — бомбоане, мэй, мэрцишор, че те лежень, кодруле, фэрэ плоайе, фэрэ вынт, ку кренжиле ла пэмынт. И вот еще невероятное, синемордое, в оранжевых усах, прямо на вывеске — ынкэлцэминте! Оказывается, слова могли начинаться на «ы». Оказывается, ынкэлцэминте обозначало просто — обувь. Еще были слова, которые смешно притворялись русскими, — пошта, фрукте, спиняуа, а были и просто русские, но тоже смешные, потому что произносились забавно, на протяжный взмывающий распев. Даже сейчас, спустя, страшно сказать, сколько московских лет, я мгновенно слышу в чужой речи эту маленькую южную музычку — и бросаюсь навстречу, распахнув руки, радуясь, хотя уехала из Кишинева в девятнадцать лет, кляня все, что так полюбила в десять, — шум, жару, солнце, крикливое, радостное обжорство, все эти миорицы и мэрцишоры, збоаре албинуца, зум-зум-зум.

Де унде сынтець думнявоастрэ?

Вы откуда?

Пауза. Улыбка. Недоверие. Родство. Выпуклая радость узнавания.

Кишинэу. Тираспол. Бендеры. Орхей.

На московских рынках меня обсчитывают редко.

Как-то раз я услышала родной мелодичный говорок даже в Италии, совсем в глуши, в придорожной харчевне, и выдала юной, глазастой официантке привычное «де унде сынтець». Она вдруг застыла — вся, даже пальцы и лицо, развернулась и убежала в ресторан, оставив нас с мужем на террасе в тревожном недоумении.

Обиделась? Но я же ничего плохого не сказала, честное слово. И она точно из Молдавии. Я не могла ошибиться. Точно не могла.

И не ошиблась.

Официанточка вернулась — и не одна, с маленькой женщиной в белой поварской куртке, смуглое, дубленое лицо, светлые глаза в черных ресницах, круглый маленький подбородок, идеальный, монетной четкости, нос. В Молдавии я видела таких много, очень много. Когда-то здесь действительно был Рим.

Это моя мама. Она работает на кухне, повар. Мы кишиневские. А вы откуда? Тоже Кишинев. А где жили? Мы на Малой Малине. А я с Новых Чекан. Я встала, села, снова встала — растерянная, счастливая почему-то даже больше, чем они, собравшая все драгоценные обломки когда-то живого, послушного молдавского. И несколько минут с южной трассирующей скоростью мы наперебой вспоминали посреди тосканского нигде 56-ю школу, вокзал, проспект Молодежи и магазин «Марица», парк Победы и Пушкина, стефании и муст, а вы на каком троллейбусе добирались? Я на шестнадцатом. А нам недалеко было — мы пешком.

На прощание мы обнялись, и римская мать-волчица из Кишинева ушла на свою кухню варить итальянскую пасту для европейских туристов. А ее дочь, официанточка, догнала нас возле самой машины и сунула мне что-то небольшое, горячее, твердое.

Это вам. На память. Простите, больше просто нету ничего. Чтоб подарить.

Это был маленький белый пластмассовый унитаз.

Я щелкнула кнопкой, крышка распахнулась, запрыгал невидимый, почти крошечный огонек. Зажигалка.

Мулцэмеск фрумос. Ла реведере.

Ла реведере.

Мы обнялись еще раз. Будто и правда — родные, случайно встретившиеся на чужбине. Официанточка вдруг схватила меня за руку и испуганно сказала по-русски — вы же еще приедете? Да? Пожалуйста, приезжайте!

Мы не приехали.

Но унитаз жив до сих пор. Стоит на полке, изрядно уже пошарпанный, безнадежно китайский. И до сих пор при нажатии дает огонь, а если подождать немного, то и маленькое, робкое, но все еще южное тепло.

Related Posts

По улицам нашего города

19.04.2021  Блог

Блог

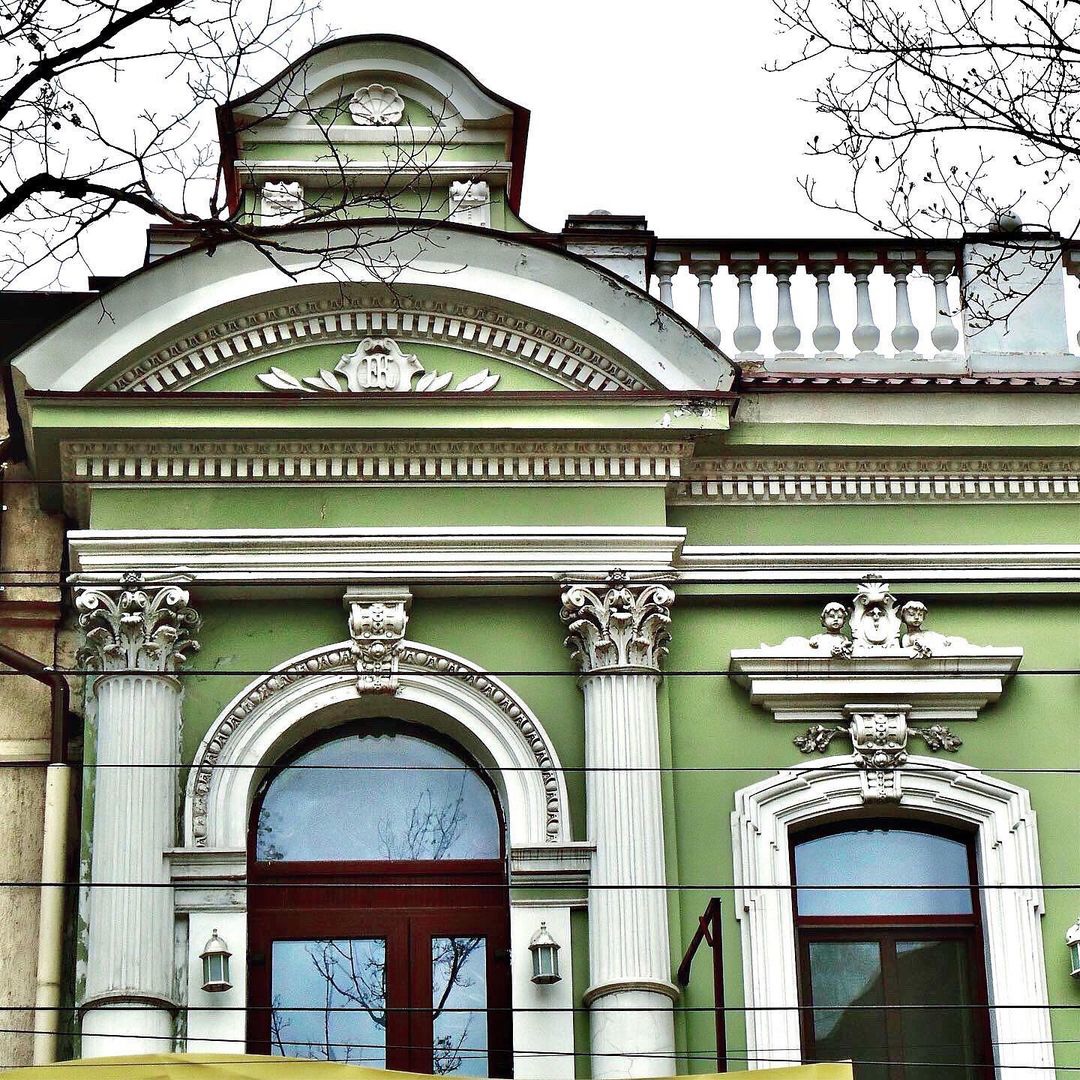

Преуспевающий и очень известный кишиневский юрист ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВИЧ КЕНИГШАЦ (1861—1939) жил в прекрасном особняке на ул. Подольской (ул. Букурешть). Здание в эклектичном стиле с элементами барокко было построено в конце 80-х г. 19 в. На фронтоне дома и на створках входной двери сохранились инициалы владельца «ЕК». Соседний одноэтажный угловой дом тоже принадлежал семье адвоката.

Преуспевающий и очень известный кишиневский юрист ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВИЧ КЕНИГШАЦ (1861—1939) жил в прекрасном особняке на ул. Подольской (ул. Букурешть). Здание в эклектичном стиле с элементами барокко было построено в конце 80-х г. 19 в. На фронтоне дома и на створках входной двери сохранились инициалы владельца «ЕК». Соседний одноэтажный угловой дом тоже принадлежал семье адвоката.

Присяжный поверенный Кенигшац принял крещение (лютеранство), но при этом оставался одним из ведущих деятелей еврейской общины. Его считали „неблагонадежным в политическом отношении“. В сатирической газете «Ракета» о нем писали: «Адвокат. Как Керенский – умел все. Ведал электротехническим отделом, юридическим, еврейским, дровяным».

Евгений Самойлович фигурирует как свидетель в деле о еврейском погроме 1903 г. Он встречался с писателем В.Г. Короленко и откровенно рассказал ему о бездействии полиции, но при условии, что критика властей не будет опубликована.

Жена адвоката Ольга Бернштейн была управляющей дневным детским приютом. Его отец Самуил Кенигшац служил городским врачом Бельц, а мать Мария Григорьевна была литератором и сотрудницей газет.

Дочь адвоката Надежда Евгеньевна Кенигшац (по мужу Гринфельд) (1887-1918) унаследовала от отца замечательный дар слова. Она стала известным бессарабским политиком и одной из двух женщин-депутатов «Сфатул Цэрий».

Об отзывчивой девушке вспоминал главврач еврейской больницы Моисей Слуцкий. В 16 лет она добровольно и бескорыстно ухаживала за ранеными во время кишиневского погрома, и «тяжело пострадавший выздоровел исключительно благодаря её самоотверженному уходу».

Надежда принимала активное участие в меньшевистских организациях в Одессе, Киеве и Санкт-Петербурге. В 1908 г. у нее родился сын Лев. В 1918 г. румынские власти распорядились выслать Н. Гринфельд на Украину. Ее увезли в Бендеры, и 28 января 1918 г. на мосту через Днестр она была тайно расстреляна румынскими жандармами.

Надежда Гринфельд и её отец Е.С. Кенигшац являются основными персонажами пьесы и романа Семёна Резника Кровавая карусель.