учёные прикрепленные посты

Галина Шафир

04.12.2019  Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев, RU

Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев, RU

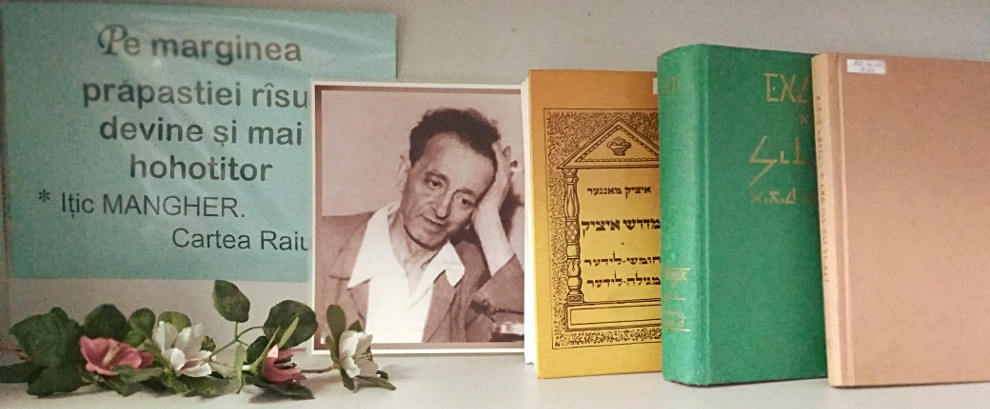

Еврейские мастера культуры, науки, политики о Кишинёве. Источники: фонды еврейской библиотеки им. И. Мангера, интернет.

*********************************************************************************************************************************************

Галина Ш А Ф И Р

Кандидат наук, поэтесса

РОДНОМУ КИШИНЁВУ

Ты стоишь величавый, красивый,

Город песен, творений, цветов!

Словно в сказке тебя сотворили,

Наш любимый, родной Кишинёв!

Видел много ты горя, страданий,

Из руин воскресал наяву –

Вынес всё, и на месте развалин

Прилегли этажи к этажу.

Много фабрик, заводов возникло,

Институтов открыто втройне,

На полях так гудят колосисто

Трактора и комбайны везде.

Твои песни над миром несутся,

Сколько жизни и радости в них!

В них напевы Молдавии льются

О свершеньях, твореньях твоих!

Расцветай же, родная Молдова,

Вместе с нею расти Кишинёв!

Пополняйся всё новым и новым

Город мира, труда и садов!

6/Х-66 г. Кишинёв.

Шафир, Г. Родному Кишинёву //Творческий путь: Стихи и песни. – К.: Б.и., 2002. – С. 75.

Related Posts

Александр Соломонов

04.12.2019  Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев, RU

Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев, RU

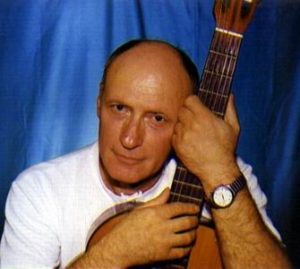

Александр СОЛОМОНОВ

Альпинист, кандидат физико-математических наук, бард,

сочинитель музыки, исполнитель авторских песен.

ШИЗИНО

Много странностей и совпадений

Ожидает на каждом шагу.

Я, конечно, ребята, не гений,

Но сложить пару строчек могу.

Я ж не нашей романской породы

И почти что совсем не еврей.

Мне моральные чужды уроды,

А причёска, увы, из бровей.

Я же не «же си па» по-французски,

Кроме там «же не ма па сис жур».

Я пишу и читаю по-русски,

Два стакана и дым в абажур.

Но однажды, когда за границу

Я собрался на мир посмотреть,

Опозорил родную столицу

Не на четверть, а сразу на треть.

А я как завороженный

Гляжу на мир в окно,

А мне червяк таможенный:

«Так Вы из Шизино»

«Да нет из Кишинёва я»

И паспорт в рожу, но…

«Что за столица новая?

Где ваше Шизино?»

Тут я призадумался всё же

И земля поплыла из-под ног.

Неужели заметно по роже?

Я ж всё время старался, как мог.

Я же сущность убогую прятал

За улыбку кашне и пиджак,

Но надежду оттяпал, ребята,

Этот гнусный таможенник Жак.

И напала до горького вздоха

На меня вековая печаль.

Это как же просёк он, пройдоха?

Любознательный ты наш, Рошаль.

Что на мне, как на всех наших лицах

Неизменно и вечно клеймо,

Да такое, что в пору напиться

Мы ж из бывшей страны Шизино.

Не вымолвить ни слова,

Весёлое кино.

Выходит так, что снова Мы все из Шизино.

И не причём столица

Обидно, что давно

Мелькают наши лица,

И все из Шизино.

Соломонов, Александр. Шизино // Под пряным солнцем Кишинёва. – Кишинэу: Б.и., 2017. – С. 211.

Related Posts

Адела Розенштрах

04.12.2019  Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев, RU

Chisinaul evreiesc * Еврейский Кишинев, RU

Еврейские мастера культуры, науки, политики о Кишинёве. Источники: фонды еврейской библиотеки им. И. Мангера, интернет.

*********************************************************************************************************************************************

АДЕЛА РОЗЕНШТРАХ

др. филологии

КИШИНЁВСКИЙ ВАЛЬС

По улице Кузнечной бродили мы с тобой,

А трели птиц беспечных – над нашей головой.

Как лето быстротечно: на радость детворы

На улице Кузнечной жгут из листвы костры…

Наверно, каждый встречный запомнил нас с тобой:

Маршрутом бесконечным мы шли к тебе домой.

На улице Кузнечной мы вновь с тобой вдвоем,

Зовет нас Светом Вечным давно снесенный Дом…

Мелькает… и струится, пылинками клубится,

Грустит, и веселится, и золотится свет.

Молдавская столица, которой равных нет!

Осень ранняя в Молдове, Осень ранняя в Молдове,

Будто дойна, как легенда, словно дар в судьбе –

Этот Вальс о Кишиневе я дарю тебе!

ВНУЧКА ДОКТОРА ФРАДИСА

«МЕМУАРЫ»

Фрагмент

Внучкой доктора Фрадиса — прежде всего — а потом уже дочкой своих родителей я привыкла считать себя с раннего детства. Этот статус не просто устраивал меня, но, признаюсь честно, вселял в сердце веселье и гордость. Знакомясь с кем-то из взрослых, я, называя свое имя и фамилию, неизменно добавляла — «внучка доктора Фрадиса».

Это был вроде титула: «княжна Тараканова» или «принцесса Клевская». Кроме того, такое самоощущение помогало мне правдиво отвечать на совершенно идиотский, но чрезвычайно любимый многими дядями и тетями вопрос: «А кого ты больше любишь, девочка, маму или папу?»

«Дедушку!»- отвечала я без малейшего сомнения, слегка ошарашивая неожиданным ответом чрезмерно любознательных представителей старшего поколения. Греться в лучах дедушкиной славы было легко и приятно. Лишь одно упоминание о докторе Фрадисе рождало на лицах незнакомых людей улыбку, вызывало у них радостное волнение и пламенное желание рассказать о нем его внучке, а порой помогало выходить с достоинством из щекотливых ситуаций.

Подтверждением могут служить некоторые эпизоды моего светлого отрочества и ранней юности. Один из них связан с посещением синагоги.

В Кишиневе до войны было множество синагог: помимо главной, сгоревшей из-за большого пожара, существовали и цеховые синагоги ремесленников: кожевников, виноторговцев, скотопромышленников. Одной из самых красивых считалась синагога стекольщиков. Но в то время, о котором идет речь, от всего былого великолепия оставалась лишь одна, не слишком большая синагога, расположенная в маленьком переулке недалеко от нашего дома, куда примерно за полтора месяца до Песаха евреи нашего города начинали относить муку для выпечки мацы. Для выполнения столь важной миссии семья выбрала меня. С громадным пакетом белой муки в руках и заслуженным чувством гордости за порученное дело явилась я в синагогу и стала ждать своей очереди.

И тут /впоследствии это будет неоднократно повторяться!/ мой вздернутый нос на круглом щекастом лице сослужил мне дурную службу… Какой-то бедно, но чисто одетый седобородый худенький старичок обратился к сидевшей с ним рядом пышной брюнетке средних лет, ярко выраженного иудейского типа внешности, наряженной в темно-вишневый вязаный жакет, и вежливо спросил: «Мадам Голковский, Вы не знаете случайно, что здесь делает эта шиксалэ?»

«Какая шиксалэ? Вот та? В клетчатом платочке? Наверное, хозяева евреи послали!» — живо откликнулась мадам Голковский.

Беседа шла явно обо мне. Я не улавливала всех деталей, так как разговаривали они на идиш, но главное поняла правильно и мгновенно отреагировала:

«Я не шикса… Я, как все тут, муку для мацы… Сами вы — шиксы! А я — внучка доктора Фрадиса!»

Это была неслыханная грубость, но почему-то реакция оказалась совершенно противоположной тому, чего я ожидала. Маленький старичок заметно смутился, а мадам Голковский неожиданно проворно подбежала ко мне и, обнимая, крикнула:

«Будьте же людьми, пропустите ее без очереди, ребенок уже замучился ждать».

И очередь не возражала. Ведь речь шла о внучке доктора Фрадиса, который лечил мужчин, женщин, детей, старух, младенцев и стариков и у доброй половины из них не брал ни копейки за лечение.

Из моральных соображений он никогда не брал денег у медиков любого ранга, соседей, знакомых наших знакомых, солдат, у всех тех, кто жаловался на бедность, а также, разумеется, у родственников, друзей и приятелей.

Дело в том, что дедушка, проводивший ежедневно помногу часов в Республиканской больнице, где постоянно «вел» самых тяжелых пациентов отделения, возвращаясь домой, отнюдь не заканчивал свой рабочий день. Завершив туалет и на редкость легкий ранний ужин в течение получаса, он начинал прием больных, лечившихся у него частным образом. Последний больной покидал его кабинет около одиннадцати, когда за окном царила темнота, победить которую не могли редкие на нашей улице фонари. А в кабинете свет горел до полуночи: дедушка читал и конспектировал статьи о проблемах дерматологии и венерологии из российских, немецких и французских медицинских журналов /когда его не стало, толстые стопки конспектов, а также подшивки журналов вместе с дедушкиной прекрасной профессиональной библиотекой я передала Молдавскому Медицинскому Обществу/.

Зная расписание доктора Фрадиса не хуже его домашних, больные приходили заранее и дожидались начала приема, сидя на соединенных между собой деревянных стульях, в длинном коридоре, откуда дверь вела прямо в кабинет.

Когда бы я не возвращалась из школы, или из библиотеки, или с заседаний литературного объединения старшеклассников, или от репетитора-физика, меня встречали и провожали заинтересованные взгляды пациентов. Я шла сквозь них, чувствуя себя провинившимся солдатом-новобранцем, вызванным перед строем для получения наказания. Неясно, по какой причине, но до конца десятого класса я постоянно ходила с длинной, туго заплетенной косой с коричневой вплетенной в нее атласной лентой, тяжело лежавшей сзади на пальто или свитере, подобно толстой палке сервелата, и с большим портфелем в руке, безжалостно тянувшим меня вниз. И тот вечер, ничем не отличавшийся от других, я вряд ли бы запомнила, если б не громкий, горячий, возмущенный шепот какого-то мужчины за моей спиной:

«Такая молодая, а уже ходит к доктору Фрадису…»

«…И не говорите! Родители, бедные, растят ребенка, растят, а оно вон как выходит… Ищут дочку, а она…» — запричитал в ответ чей-то плаксивый женский голос.

Притвориться, что не слышу, и промолчать было выше моих сил. Я медленно повернулась к сидящим больным и, сдерживаясь изо всех сил, чтоб не закричать на них, /ведь это все-таки взрослые люди!/ я произнесла, что называется «из глубины души»:

«Шулим Кивович Фрадис, доктор Фрадис, который вас лечит, — мой дедушка, понимаете, дедушка! Я здесь живу!»

Related Posts

Люди науки в редких изданиях

12.11.2019  Блог

Блог

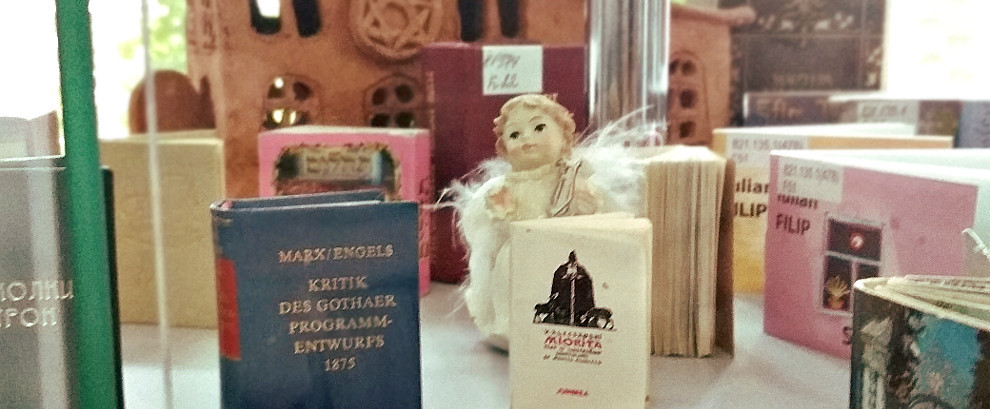

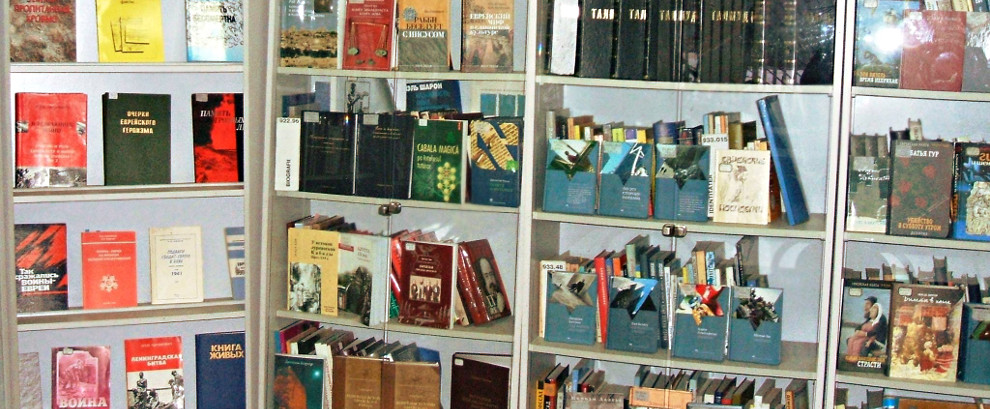

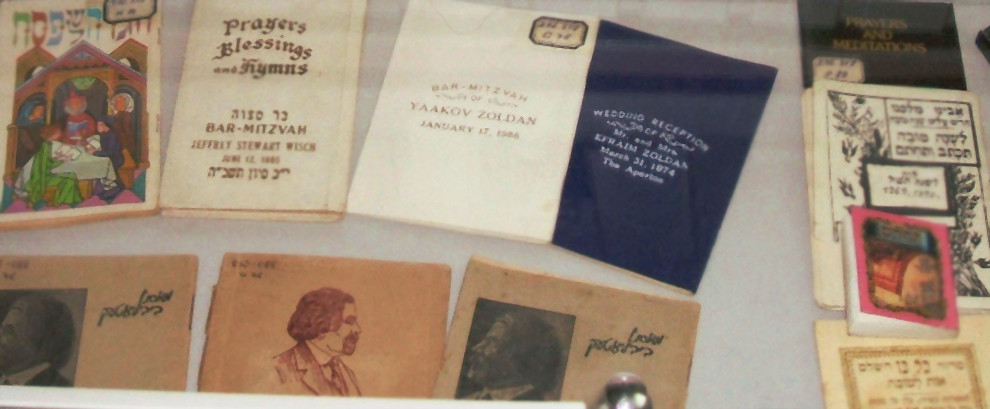

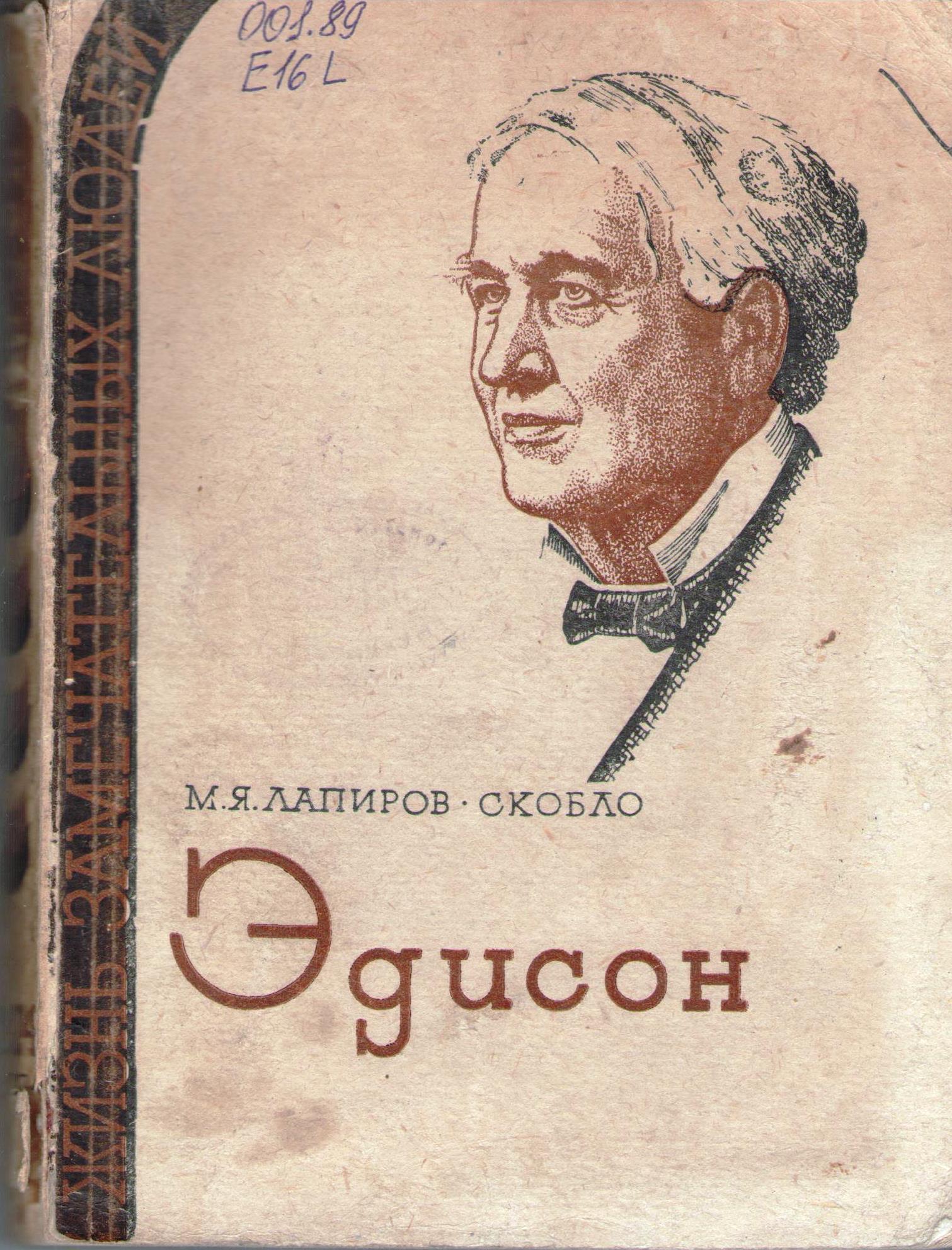

![]() ”Hora Științei – 2019” началась в библиотеке им. И. Мангера с выставок, посвященных разным наукам. А какая же наука без книги и ученых, которые «делают» эту науку. Располагая фондом редких и старых книг, мы представляем вам экспозицию ЛЮДИ НАУКИ В РЕДКИХ ИЗДАНИЯХ. В основном, это издания из серии Жизнь замечательных людей, в которой были изданы книги о выдающихся ученых в различных областях.

”Hora Științei – 2019” началась в библиотеке им. И. Мангера с выставок, посвященных разным наукам. А какая же наука без книги и ученых, которые «делают» эту науку. Располагая фондом редких и старых книг, мы представляем вам экспозицию ЛЮДИ НАУКИ В РЕДКИХ ИЗДАНИЯХ. В основном, это издания из серии Жизнь замечательных людей, в которой были изданы книги о выдающихся ученых в различных областях.

- Гумилевский, Лев. Рудольф Дизель [инженер, изобретатель] / Лев Гумилевский. – Москва; Ленинград: ГОНТИ. Ред. науч. — попул. и юнош. лит., 1938. – 296 с. – (Школьная б-ка)

- Забаринский, П. Ампер [физик, математик] / П. Забаринский. – Москва: Журнально — газетное об-ние, 1937. – 176 с.: 2 л. илл. — (ЖЗЛ. Сер. биогр. под ред. Иосифа Генкина. – Вып.1 /121/)

- Забаринский, П. Яблочков [изобретатель, электротехник] / П. Забаринский. – Москва: Молодая гвардия, 1938. – 172 с.; илл. — (Жизнь Замечательных Людей. – Вып. 11 /131/)

- Кочин, Н. Кулибин [механик] / Н. Кочин. — Москва: Молодая гвардия, 1940. – 220 с.; 6 л. илл. — (ЖЗЛ. Сер. биогр. под общей ред. акад. В. Л. Комарова, акад. Е. В.Тарле, акад. А. Н.Толстого – Вып. 7 /163/)

- Лапиров-Скобло, М. Я. Эдисон [физик] / М. Я. Лапиров-Скобло. — Москва: Журнально — газетное об-ние, 1935. – 344 с.; илл. — (ЖЗЛ. Сер. биогр. под ред. М. Горького, М. Кольцова и А. Тихонова. – Вып. 23 — 24 /71 — 72/)

- Мейерович, М. Шлиман [археолог] / М. Мейерович. — Москва: Молодая гвардия, 1938. – 232 с.; илл.; 1 карта. — (Жизнь Замечательных Людей. – Вып. 19 — 20 /139 — 140/)

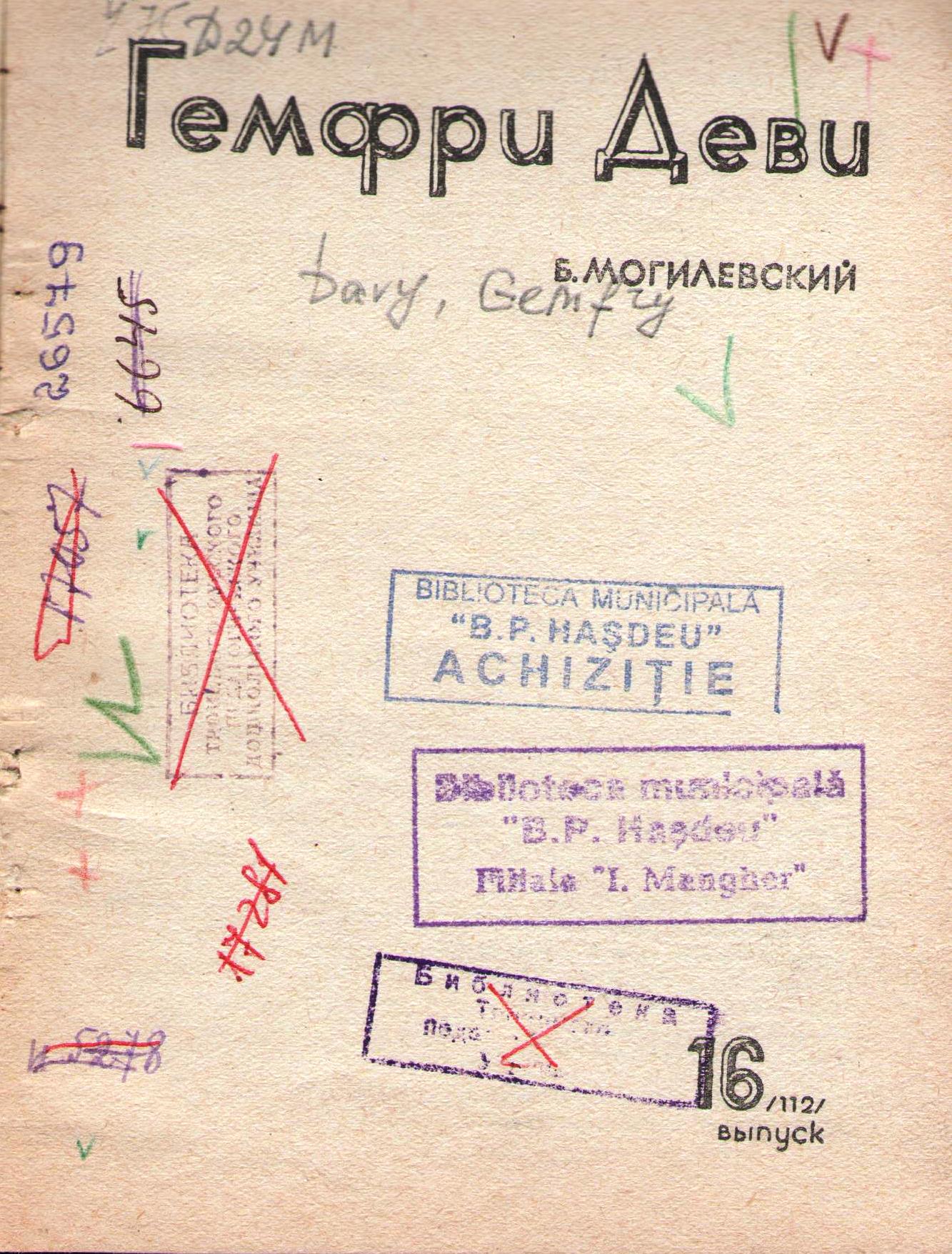

- Могилевский, Б. Гемфри Деви [химик] /Б. Могилевский. -Москва: Журнально — газетное об-ние, 1938. – 402 с.; илл. — (Жизнь Замечательных Людей. – Вып. 16 /112/).

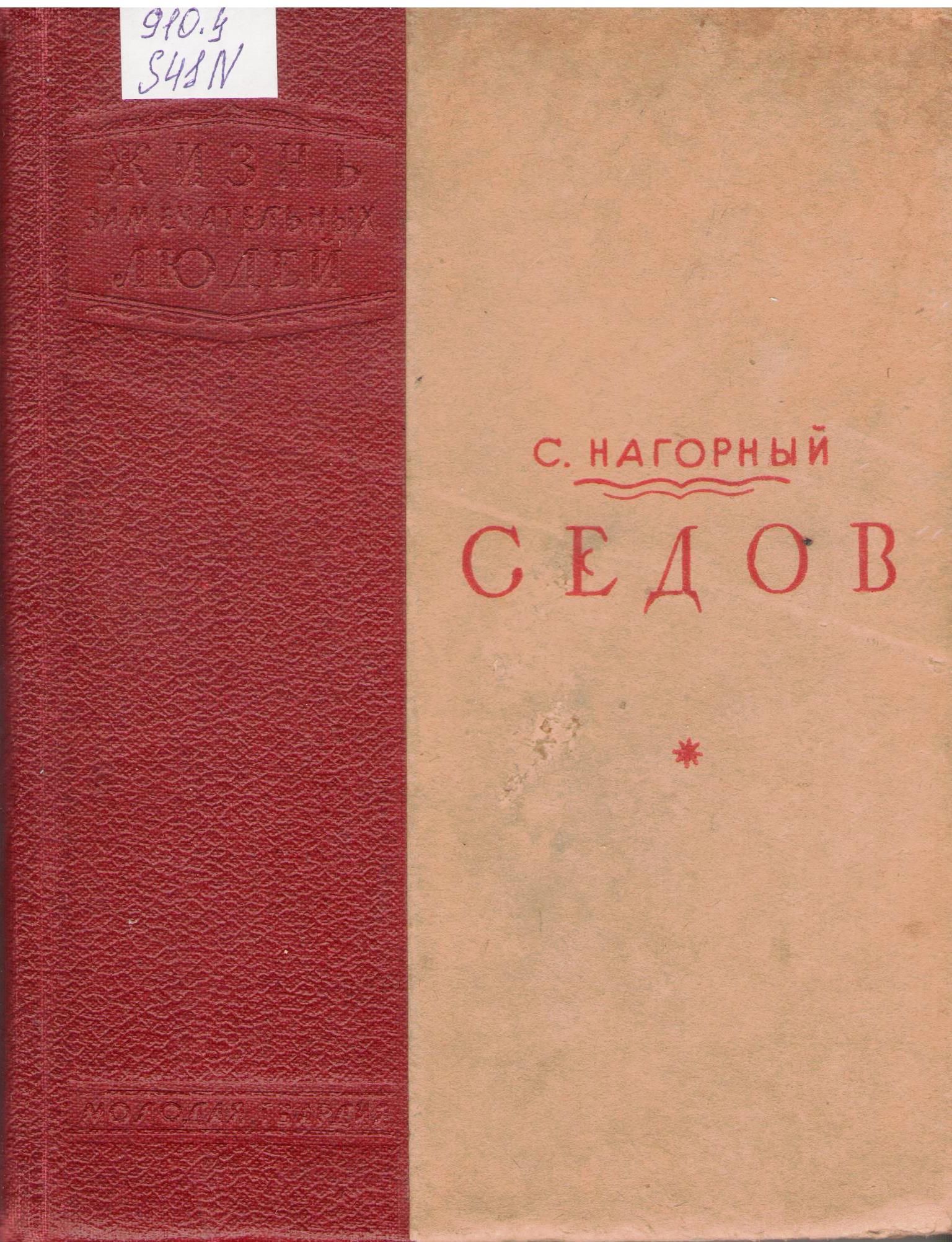

- Нагорный, С. Седов [гидрограф] / С. Нагорный. — Москва: Молодая гвардия, 1939. – 232 с.; илл. — (ЖЗЛ. Сер. биогр. под общей ред. акад. В. Л. Комарова, акад. Е. В.Тарле, акад. А. Н.Толстого – Вып. 12 /156/).

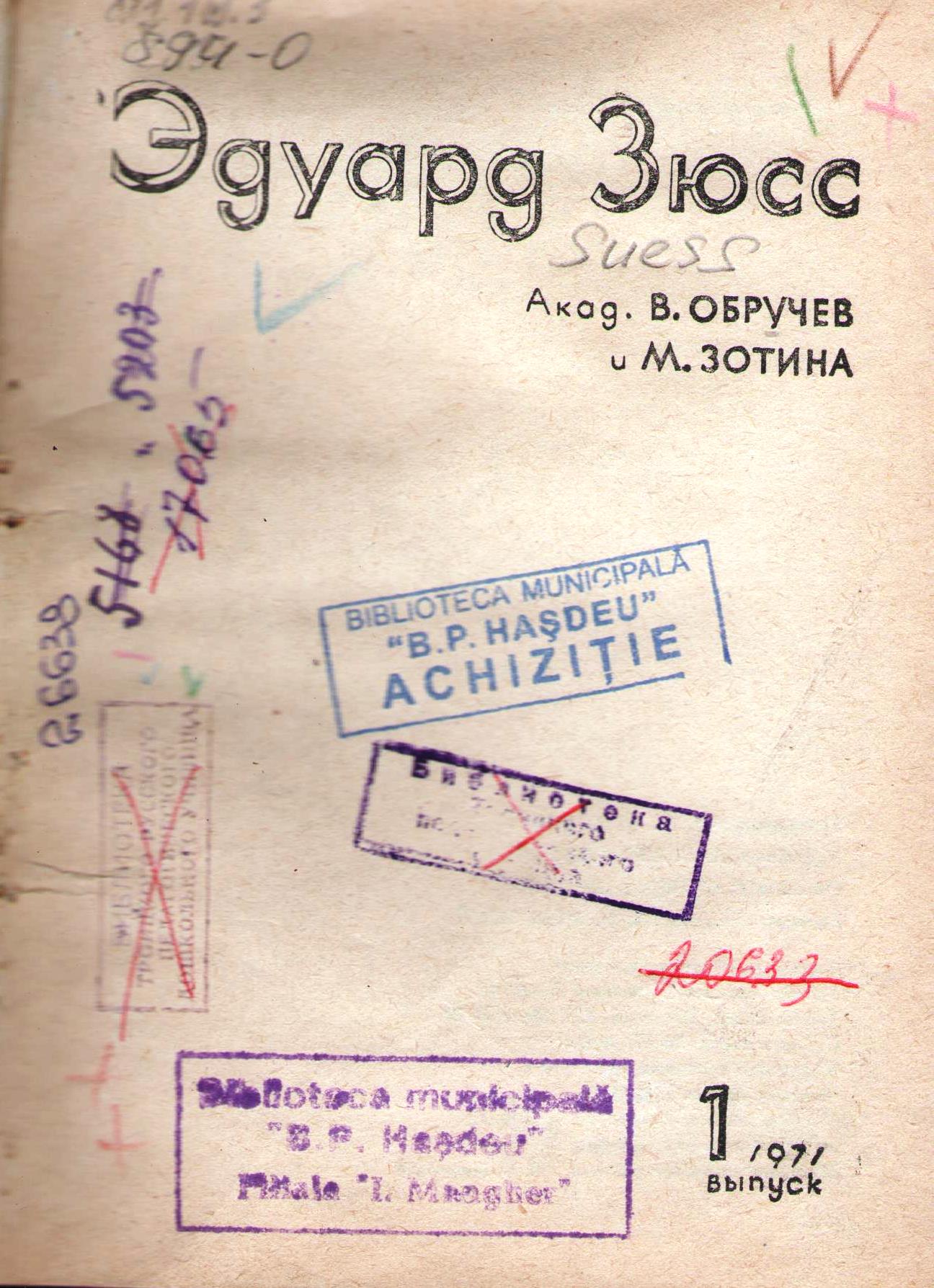

- Обручев, В. Эдуард Зюсс [геолог] / В. Обручев; М. Зотина; ред. Иосиф Генкин. – Москва: Журнально — газетное об-ние, 1937. – 442 с.: 8 л. илл. — (ЖЗЛ. – Вып. 1 /97/).

- Писаржевский, О. Дмитрий Иванович Менделеев (1834 — 1907) [химик] / О. Писаржевский. – Москва: Молодая гвардия, 1949. – 480 с.; илл.- (Жизнь Замечательных Людей)

- Радовский, М. Фарадей [физик] / М. Радовский; ред. Иосиф Генкин. — Москва: Журнально — газетное об-ние, 1936. – 176 с.: 6 л. илл. — (ЖЗЛ. – Вып. 19 — 20 /91 — 92/).

- Штрайх, С. С. Ковалевская [математик] / С. Штрайх. – Москва: Журнально — газетное объединение, 1935. – 240 с.: 8 л. илл. — (ЖЗЛ. Сер. биогр. под ред. М. Горького, М. Кольцова и А. Тихонова. – Вып. 15 /63/).

Татьяна Искимжи

Татьяна Искимжи

Related Posts

Ефим Бадинтер

25.08.2018  А-Д, Евреи Молдовы

А-Д, Евреи Молдовы

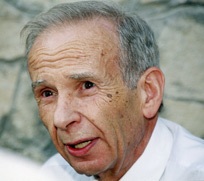

БАДИНТЕР

ЕФИМ ЯКОВЛЕВИЧ

24 августа 1933, Кишинёв — 27 апреля 2013, там же

Учёный, инженер. Лауреат Государственной премии Молдавской ССР в области науки и техники (1974). Заслуженный изобретатель Молдавии.

Родился в семье снабженца Якова Соломоновича Бадинтера (1904—?) и бракёра на кишинёвском заводе «Искож» Эсфири Абрамовны Бадинтер. В 1951 году закончил 40-ю среднюю школу на Боюканском спуске с серебряной медалью, затем Московский институт стали и сплавов. На протяжении двух лет работал инженером на подмосковном заводе «Электросталь», затем вернулся в Кишинёв. Работал старшим лаборантом в Молдавском филиале АН СССР. Доктор технических наук (доктор хабилитат).

В 1959 году был одним из основателей Кишинёвского научно-исследовательского института электроприборостроения (КНИИЭП, с 1996 года — ELIRI), где прошёл путь от младшего научного сотрудника, заведующего отделом, заместителя директора НИИ по науке и, наконец, директора — возглавлял институт в 1983—2013 годах.

Основные научные интересы — литые микропровода в стеклянной изоляции, приборостроение, информационная техника, радиоэлектроника, микроэлектроника.

Дочь — Янина Ефимовна Бадинтер (Кочорва, род. 1963, Кишинёв), экономист.

Монографии

- Ya. Badinter, V. M. Geller, L. E. Degtyar, Z. I. Zelikovskii, V. P. Tsetenes. New Analog Computing Elements Made of Fused Microconductors in Glass Insulation. FOREIGN TECHNOLOGY DIV WRIGHT-PATTERSON AFB OHIO. Defense Technical Information Center, 1969.

- Е. Я. Бадинтер, Н. Р. Берман, И. Ф. Драбенко. Литой микропровод и его свойства. Кишинёв: Штиинца, 1973.

- Ю. И. Аввакумов, Е. Я. Бадинтер, И. Ф. Драбенко. Микропровод в приборостроении. Кишинёв: Штиинца, 1974.

- Е. Я. Бадинтер. Литой микропровод и его применение в науке и технике. АН МССР, Институт прикладной физики. Кишинёв: Штиинца, 1988.

- Е. Я. Бадинтер. Литой микропровод в приборостроении. Кишинёв: ELIRI, S. A., 2002